己の面倒くささと向き合い続けること ~学歴の暴力としもんchu復活ライブ~

この夏、2年間過ごしたフランスから一時帰国し、2ヶ月弱ほど日本に滞在している。フランスでのアイドルとの関わりは前エントリで言及したAmaitsukiを数ヶ月に一度見に行くのと、あとはYouTubeやサブスクでKpopばかり聞いている程度で、すっかり日本のアイドルシーンについて疎くなってしまった。だからこそこの一時帰国は、久しぶりにアイドルを楽しむぞという意気込みと熱量そして有り余る時間が噛み合ったタイミングであり、帰国2日後には再び羽田空港から旅立っていくほどであった。

松山のひめキュン、大阪のJumping Kiss、高崎のあかぎ団など、2年前に好きだった地方アイドル現場に毎週のように足を運んだ。中学生メンバーが2年の間にすっかり成長した姿や、年長メンバーの変わらない姿も含めて、好きなアイドルたちが2年を経てまだ活動を続けてくれていることのありがたみを感じた日々だった。

それらの地方アイドルを見に行くときには、毎回毎回とあるヲタク仲間の友人と同行していたのだが、自分が日本にいない間に、その友人が好きになったというアイドルがいる。名古屋や都内を拠点に活動する、学歴の暴力というアイドルグループらしい。9月後半に名古屋と東京でのライブに連れて行ってもらうことになった。自分が好きなアイドルたちと違って、思い入れがない分、気楽さに満ちた、他人事で見物気分の来訪だった。

学歴の暴力とガチ恋口上

以前から学歴の暴力のコンセプトやエピソードは友人を通じて色々と聞いており、自分でもメンバーのTwitterのアカウントをたまに見てみたり、インタビュー記事もいくつか読んでいた。学歴の暴力は、その名の通り、高学歴をコンセプトとしており、現メンバーは旧帝大(東大京大名大九大)の4人、たびたびSNSでも炎上することで有名(悪名高い?)なアイドルグループだという。例えばライブでは「学歴ビームと学位記」という、ある曲の途中でメンバーが発する高学歴ビームに普通(非・高学歴)ヲタクは倒れるが高学歴の学位記を持参したヲタクはそれを掲げることでビームを弾くことができるという芸があることは知っていた。

アイドル市場は飽和しコンセプト勝負(あるいはアイドルという言ったもの勝ちの広い概念の中で「アイドルらしさ」からいかに遠ざかれるか勝負)も限界を通り越しているというと、今更何を言っているのかと言われてしまいそうな時代。その飽和しきった市場の中で次々に生まれて消えていく、何が目新しいのか他のグループと何が違うのか外から見たら全くわからないような新しい地下アイドルグループに食いつくヲタクたちの行動様式を適当な対バンライブで眺めると、10年以上前から変わらず、いかに面白い/無意味/あるいは気持ち悪い行動を「開発」して(ときにアイドル側も巻き込んだ)内輪ノリで面白がれるかになれるかを突き詰めていることに飽きている様子はなさそうである。他方で、メンバーの変遷もありながらそんなシーンをくぐり抜けて5年・10年といった歴史を持つ地下アイドルグループも思った以上に増えていて、そういったアイドルのヲタクたちは(これまた「飽きもせず」といえばそれはそうだけれど)反復の美学というか、どんなに馬鹿らしくても俺たちはこのやり方で支えてきた、とでも言わんばかりの長年積み重ねたヲタクの行動様式にどことなく職人的な矜持を感じさせる場合もあったりする。

そんなアイドルシーンの中で、学歴の暴力というなかなか挑戦的な名前を関したアイドルグループのライブ現場のステージはどれほど面白いのか、そしてヲタクはどんな「おもしろ」を開発しているのだろうか。そんな野次馬目線で見に行った率直な感想は、拍子抜けするほどに「普通」だな、というものだった。

たしかに楽曲は旧帝大や学歴をコンセプトにした曲名・歌詞の曲がいくつかあるようで、旧帝大のあるあるを歌うようなわかりやすさを重視した曲もあれば、高学歴ならではの苦しみ・生きづらさを描いた楽曲もあった。ただし、ステージ自体は割と正統派のふるまいであり、その割にはセルフプロデュースアイドルそして社会人アイドルの弱点なのか、歌詞以外の楽曲の全体的なクオリティや歌唱・ダンスの実力は特筆すべきことがなかったこともあり、何よりヲタクの側の「芸風」が拍子抜けだったのが印象深かった。たしかに前述の学歴ビーム&学位記防御はあるものの、それ以外は、アイドル現場でよくあるような典型的なコールや応援様式が中心で、例えば旧帝MIXにしても、アイドル側が用意した学歴という取扱い注意のおもちゃを安全に料理しているような、お膳立てされたものに合わせるだけというような印象であり、歴戦の地下アイドルヲタクたちがしのぎを削るようなおもしろ勝負の土俵には立っていない素朴な現場に思えた。

特に、ガチ恋口上が唱えられた場面には思わず笑ってしまった。口上というのは一番アイドルのコンセプトに沿った改変が可能で、ヲタクの腕の見せ所でもある。ヲタクの芸には意味を持たせないほうが面白いという雰囲気もあり、今日日口上を真面目に唱える事自体が非常にダサい中で、そのダサさを受け入れてもヲタクは口上を入れるのか否かが試される*1。そんな重要局面で、学歴の暴力という尖りコンセプトのアイドルから好きに料理してくれ!!と言わんばかりにヲタクたちに白紙委任された末に選択したのが、ガチ恋口上という定番中の定番であったというズレが、初見のライブで一番面白かったのだ。

しかし、当の学歴の暴力のメンバーは、そのヲタクたちのガチ恋口上をステージ上でそれはそれは嬉しそうに満面の笑顔で受け止めていて、ヲタクが生まれてきた理由に「なになにー?」と定番の返しである合いの手を添えていたのがとても印象的だった。

そのあまりにも凡庸なガチ恋口上によるヲタクとアイドルのやり取りを見て、自分はおかしさがこみ上げるとともに、同時になんともいえない納得感も抱いていた。結局どんなコンセプトでアイドルをやっていようが、メンバーからしてみたらヲタクに求めるのはガチ恋口上で好き好き大好きやっぱ好き世界で一番愛してると言われることであり、そんな凡庸なガチ恋口上を叫んでいるヲタクたちの笑顔が嬉しいのだろうと。自分のような野次馬が外野から「もっと面白いことやらないんかーい!」と突っ込むのは野暮中の野暮であり、小難しいことをしてちょっと外野から面白いと言われるよりも、自分を好きでいてくれるヲタクから好き好き好き大好きと言葉で言われたほうがアイドルは絶対嬉しいに決まっている。そういえば、なにかのインタビュー記事で、学歴はアイドル活動をするための手段でしかないというようなことを言っていた気もする。

ガチ恋口上が叫ばれた曲は、Because you are you。学歴は一旦置いておこう、そのままの君でいい、好きよ because you are you。高学歴という属性を持つ者の悩み苦しみ生きづらさに対する自己肯定ソングである。歌詞をよく見てみると、ヲタクがどこまで考えているのかはわからないけれど、たしかにこれはガチ恋口上以外ない。ガチ恋口上はどうしようもなく凡庸だけれど、ヲタクなんてもちろんみな凡庸、高学歴アイドルもステージは凡庸だし中身も別にちょっと変わってるねと言われる程度のただの人間*2、自分は自分、そのすべてを受け入れて愛を叫ぶガチ恋口上がきっと正解なのだ。

ところで、自分を学歴の暴力の現場に誘ってくれた友人は、とにかく「学歴」的な概念全般にうるさい人間である。大学だけでなく旧制中学などにも詳しく、他人の出身高校がわかると息をすうように大学実績を調べる。ヲタク同士のバカ話の中で、適当に7つの単語を並べたMIXを考えるという遊びはをすることは誰しもあると思うのだが、彼は約10年前にすでに旧帝MIXについてツイートで言及している、そんな人間である。

推しの趣味は自分ととことん合わない彼だがどこか気が合い付き合いも長く、一時帰国して2年ぶりに会い、全国を遊び回る中で、一緒にいる時間も長く、様々な話をした。彼が好きな学歴の暴力のメンバーの話や、学歴という概念についての会話もたくさんした。

自分自身、学歴について他人と話すような機会は今までの人生殆どなかった。普段あまり意識していないし、地雷を踏むことも多い話題なので、かなり親しい間柄でないと意識的に避ける話題だと思う。しかし、彼が学歴の暴力を好きになったことがきっかけで、学歴そのものを超えて、自分がどういう環境でどう生きてきたか、どういう経験をしたのか、今まで話したことがなかったようなことをたくさん話した。今まで話したことがないことを言語化することで、自分の中で発見もあった。これを言ったら失礼かもしれないだとか、相手を見下しているあるいは卑屈になっていると思われるのが嫌で避けてきたことも、「自分はこういう人なんだ」ということを解像度を上げて伝えることができて、また、相手の同じような話を聞けたことが嬉しかった。アイドルそのものの魅力とは関係なくて申し訳ないのだけれど、そのきっかけを作ってくれた学歴の暴力には感謝したいと思っている。

しもんchu復活ライブ

ところで、自分が過去好きになったアイドルを思い返してみれば、学歴の暴力の現場で感じた思いがけないガチ恋口上の面白さのように、軽い気持ちで外野から見たコンセプトや表層的なズレ・面白さがきっかけで現場に通うようになって、それがなぜかその後何回も通っているうちに、ゲラゲラと笑える対象というより次第にグループ自体に親しみや愛おしさを感じ、それぞれのメンバーの人間的な魅力に気づいてもっと好きになっていくという経験をしたアイドルがいた。自分の場合は、しもんchuという茨城の下妻の地方アイドルだった。2014年の主要メンバーの卒業、そして2015年の解散と、過去に2回このブログにも書いたことがあるが、今見返してみても、自分が所詮「異邦人」であるべき/でしかないことをに打ちのめされながらアイドルに向き合ってきたことが一貫していることに改めて気付かされたし、シンプルにあんなに楽しかった日々のことをブログで読み返すまで忘れていることが多々あり、自分はこんなにしもんchuのことが好きだったのかと軽く驚きも感じるほどだった。

10月になって、そんなしもんchuが4年ぶりに再結成して水戸の茨城アイドルライブに出るらしいという機会に幸運にも巡り合わせた。しもんchuは4年前の下妻のイベント一日限定再結成しているが、その時は自分はどうしても外せない別用があったので、しもんchuを見るのは7年前の解散ライブ以来だった。

7年ぶりに見るしもんchuは、自分の中の、人に触られたくない部分をざらりとなでるような、単に好きなアイドルを見るのと違った感触を自分に与えてくれた。

長すぎる登場SE、しょうもないMCの小芝居のメンバーの掛け合い、何もかもが変わらず懐かしい、と思う一方で、主要メンバーが卒業して自分があまり現場に足を運ばなくなってしまった解散前ラスト1年間の空白期間を感じたり、あるいはnot for meだなと思うような寂しさが同時に襲いかかってくる25分間だった。

ライブで最初に披露した2曲は、自分にとっての空白期間となる、主要メンバー卒業後の後期曲であり、初期・中期とは楽曲スタイルや制作陣が異なっている。客観的には後期のほうが楽曲の完成度は高く、MIXの入れやすさや、ヲタクがみんなで真似できるような振り付けなど、アイドルソングとして見たとしてもクオリティが高いのは明らかに後期曲だ。ただ、自分が好きなのはいわずもがなで初期曲群のほう。それは単に自分が熱を上げて通っていただけだからといえばそれまでだけれども、自分がしもんchuを好きになったきっかけは、茨城の中でも下妻という土地柄でアイドルをやっていることの面白さや、東京地下アイドルシーンとの文化的なズレ、それでいてすべてがはちゃめちゃながら妙に自信満々でステージでとにかく楽しそうにしているメンバーの姿であり、同じように「なんか変、でも面白い」としか言いようがない初期曲群たちも大好きだった。アイドルのライブなんだから、ちゃんとしている方がいいに決まっているし、ヲタクたちに馴染みがあってちゃんと盛り上がる曲をやった方がいいに決まっているのに、素直に後期曲を好きになれない自分がもどかしい。

3曲目は推しの子のB小町「STAR☆T☆RAIN」のカバーだった。しもんchuのS小町!などとまたしょうもないことを嬉しそうに言っている姿に苦笑しつつちょっと嬉しくもなり。最新アイドル曲のカバーを持ってきたのは少し意外なようで、そういえば昔もアイドルマスターのREADY!!のカバーが持ち曲だったな、まりちゃんはやっぱりアイドルアニメ曲のセンターが似合うな、と感慨に浸っていた。

MCを挟んでいよいよラストの1曲を残すのみとなり、最後はもちろん最も有名なデビュー曲の恋の砂沼サンビーチだろうとフロアの皆はわかっている雰囲気だった。7年ぶりに聞くしもんchuデビュー曲、もう次に聞けるのは何年後か、あるいはもうそのときは永遠にこないのかもしれない。そう考えると、嬉しさの反面、固唾をのんで緊張している自分がいるのにも気づいた。そして始まったのは・・・・・・マツケンサンバの陽気なイントロであった。わざとらしく困惑する様子のメンバーの前に登場するのはしもんchu運営、この界隈では有名人であるしもんchuのPが扮するマツケンであった。

今になって冷静に振り返ると、しもんchuを見に来た人たちにとって、こんなに笑える展開はなかったと思う。はちゃめちゃが持ち味のしもんchuの復活ライブで、人気者のPがメンバーそっちのけでマツケンサンバを歌いだして客席ダイブでやりたい放題。実際フロアにいた人たちもみんな大喜びだったと思う。コテッコテのドリフのコントのような、「これがしもんchuだよな!」と皆が納得するであろう最高の企画だったはず。

・・・・でも自分だけはその振る舞いはどうしてもnot for meで、スンっとこころが寒くなっていた。たぶん、この状況を笑えていないのは自分だけなんじゃないか、「異邦人」のスタンスを超えて、世界に一人で取り残された気分。明らかに自分の被害妄想だけれど、落ち込む心は止められない。

正直、自分はしもんchuのPにはかなり感謝している。しもんchuプロジェクトを立ち上げ続けてくれたこと、メンバーを気にかけメンバーから信頼されていること、イベントブッキングや地元での人脈、かなり真っ当なアイドルPだと思う。ただ、自分が運営と馴れ合うことが心の底から苦手で、アイドル運営がしゃしゃることが何より嫌いで、主役はいつだってアイドル本人でいてほしいということにこだわりすぎてしまう性格なのが悪いだけなのだ。そしてこのPへの感謝は、そういう自分の面倒臭さを彼はおそらくどこか感じ取っていてくれていて、ずっと一定の距離感を保っていてくれたことも含まれている。気さくな人柄で、ヲタクにも愛されていたPだったし、物販でもよくヲタクと話していたと思う。復活ライブでも物販に並んだ少なくないヲタクはP込みのチェキを撮っていた。そんな愛されキャラなのに、自分は当時東京から下妻まで毎月のように通ったにもかかわらずPに対して一切話しかけようとしないので、おそらく何かを察してか、向こうから話しかけられた記憶は殆どない。せっかくの復活ライブで、皆から愛されるPのはしゃぎっぷりに対してほぼ全員が笑っているのに、なぜ自分はその程度も許容して楽しむことができないのかできないのか、自分の強情さにほとほと呆れてしまった。コンセプトを過剰に読み込み勝手に期待し、そしてnot for meだと一人だけ勝手に落ち込むなんて、愚かすぎるのはわかっているのに。

ただ、そんなおおはしゃぎのPの後ろで、Pに適度に突っ込みながら、まりちゃんは舞台袖からスマホを取り出し、主催のアイドルと自撮りをして楽しそうに笑っていた。そのマイペースさは変わらずあの頃のまりちゃんのままで、どうしようもなく愛おしかった。そういえば昔も水戸のライブハウスでしもんchu見ているときに完全に疎外感に包まれてたこともあったな、と泣き笑いのような気持ちでそこに佇み、Pが客席ダイブ失敗してわちゃわちゃしている横で、ただステージのまりちゃんの姿を眺めていた。

なんやかんやで迎えた本当のラスト曲の恋の砂沼サンビーチでも、アンビバレントな心のざわめきは続いていた。曲の前に、サビのコールの練習タイムがあり、この手のやりとりはアイドルのライブには非常によくあることだけれど、自分がしもんchuを見ていた頃にはなかったな、などとぼんやり思っていると、懐かしい(本物の)イントロが始まった。

恋の砂沼サンビーチのコールは、うまく説明できないが、地下アイドルのコールの「常識」からすると、ちょっと変わっている。自分の記憶では、2012年に初めて見たときに地元の若いヲタクがやっていたコールで、東京地下アイドルシーンでは見られないであろうその妙なズレが面白く、なんなら当時は少しバカにするような気持ちもありながら道中の車で友人と何度も真似して楽しんでいたのを覚えている。その後しもんchuのことを本気で愛おしい、好きだと思うようになって毎月のように通うようになってからは、そのちょっと変なコールが大好きな気持ちの反面、自分は声を出したくないのだけれど(いつだって傍観者気取りが好きなので)、人が少ない時の定期公演や、ショッピングモールのイベントやお祭りのイベントなど、他のヲタクがほとんどいないような場合には、半ば義務感で声を出していたときもあった。2014年に発売されたCDで再録されたre-arrangeバージョンでは、そのコールが推しの子のIDOLのREAL AKIBABOYZのようにCD音源に収録されるアップデートがあり笑った記憶もある。そして2023年の今、7年ぶり見た恋の砂沼サンビーチは、曲前の練習の成果もあり、また、7年の時を経てもしもんchuをよく知る茨城のアイドルヲタクたちによって、自分が何も声を出さなくても、自分が大好きだった「あのちょっと変なコール」がフロアに鳴り響いていた。自分が大好きだった恋の砂沼サンビーチ、そしてあのちょっと変なコール。自分が声を出さなくていい、傍観者でいい安堵、満足、郷愁、そして一抹の寂しさを兼ね備えたなんとも言えない気持ちでそれを聞いていたら、やっぱりまた心がざわざわとしてきて目頭が熱くなっていった。自分はガチ恋口上はおろか、大好きだったアイドルの大好きなコールさえも叫ぶことすらできないヲタクだけれども、こうして恋の砂沼サンビーチを聞くためにフロアにぽつんとたっていることができて本当に良かった。

このブログを書くときに、2015年に書いた自分のしもんchu解散エントリを読んだら、「恋さぬでヲタクとメンバーがぐるぐる回るのを少し離れたところから見ていて「ヲタクとの一体感」が生まれているのを見て複雑な気持ちになった」とほとんど今回と同じようなことが書いてあって、自分でも笑ってしまった。7年経っても、自分がブログで書いたことすら忘れていても、まだしもんchuが大好きで、勝手に作り上げた理想像をアイドルに押し付けた上でちょっとでもnot for meな部分があると勝手に落ち込むような面倒くささを未だに持ち合わせている自分に呆れ、でも自分はそういう人間だしほんとうにしょうがないなと納得してしまった。それがむず痒くて、でもアイドルを本当に好きになるというのはこういうことだったかもしれない、と思い出している。

学歴の暴力についてはガチ恋口上サイコーなどと無責任にいえてしまうけれど、完全に他人事の自分とは違って、学歴に過剰な思い入れがありなおかつ学歴の暴力を本気で好きな友人の話を聞いていると、彼にとってのnot for me (him)な部分との折り合いが大変そうだ。そんな彼の愚痴を他人事としてゲラゲラ笑いながら聞いてから数週間して、今度は自分が7年ぶりに復活したアイドルに再会して彼と同じような混乱に陥っていることに対して心底呆れて苦笑してしまったので、その情けなさをまた忘れてしまわないように、こうやって書き残している。ただ、自分が好きだったアイドルとは違って、まだそうやって心を乱されるほどに本気になれるアイドルが、まだ現役で活動している友人が少し羨ましい。

***

あと少ししたらまたフランスに帰って、1年ほど過ごすことになる。2ヶ月弱でアイドルを楽しみまくった反動が怖い。フランスでは、アイドル現場で散々味わってきた「異邦人」を地で行く生活が待っている。神奈川生まれインターネット育ち、味気ない新興住宅街で生まれて東京の中高大学に通った学生時代、インターネット以外に居場所がないような、常にどこか他人事感とその寂しさを自ら引き受けていく矜持は自分の人生で一生ついて回る感覚だと思う。今回の一時帰国の振り返りは、また海外で過ごす残り1年やその先も続く人生に向けて、それはそれで、自分は自分でいいではないか(because you are you!)という自信につながるといいなと思う。

*1:ちなみに口上といえば、水戸でしもんchuの次に出てきたがre-mitoではなく元・水戸ご当地アイドル(仮)の初期メンバー2人だったのだけれど、デビュー曲のNEBAPPE☆MITOPPOで実に水戸らしさに溢れた口上がヲタクから唱えられ、その絶妙なダサさと懐かしさとかっこよさ、そして色々なトラブルもあった歴史も経てデビューから11年後の今、初期メンに捧げるヲタクの口上がとにかく味わい深くて良かった

*2:うまくまとめられなかったので書かなかったけど、2回目に見に行った対バンライブのときにクイズや大喜利コーナーをやっていて、なつぴなつが大喜利コーナーの「〇〇コンセプトのアイドルが炎上、その理由は?」という最初のお題で「竹島」と"正解"を真顔で解答し(それは大喜利ではなくクイズの答えでしょうよ)となったが、ヲタクの理解がついていかずダダ滑りのようになって場が凍っていたのがとても面白かった

アイドルという文化と自己表現について ~フランスのアイドル、Amaitsuki~

最後にインターネットで文章を書いたのはもう5年前らしい。

いつの間にかにはてなダイアリーがはてなブログになっている。それでもまだ新しい記事は書けるようだ。

5年がたち、はてなも変わった。社会も変わった。自分も変わった。文章も書かなくなった。感性が徐々に死んでいくのを感じる。環境も変わった。超ドメスティック人間だった自分が、なぜか今はフランスにいる。パリに来て1年弱がたった。アイドル現場にいけなくなるから海外には住みたくないと本気で思っていたのに。

色々変わることはあっても、なんだかんだで相変わらずアイドルが好きなのは変わらないようだ。フランスに来てからすぐの間は、フランスのアイドル文化を調べたり、アイドルっぽいフランス女性シンガーを調べたり、隣接のヲタク文化(アニメ文化)を調べたりしていた。ちょっとコミカルなアイドル風の歌を歌っている女性シンガーのライブに行ってみたら、客席が小学生以下のお子様49.5%、その保護者49.5%、そして完全に客層を勘違いした自分1%という歌のお姉さん現場に迷い込んだこともあった。

いまのところの個人的な観測範囲の結論としては、フランスではいわゆる日本的なアイドル文化はほとんど広まっていない。フランスと言えばジャパンエキスポのように日本のヲタク文化が割と市民権を得ている国だと言うイメージがあったので、少し肩透かしではあった。もちろん日本の漫画は本屋でも大人気で、アニメ系イベントもたくさんやっているし、アニメ漫画文化が非常に受けているのは間違いないと思う。アイドルという枠だと、K-POPは市民権があるようだ。Fnacという日本でいうタワレコとヨドバシカメラを組み合わせたような店の音楽コーナーではK-POPゾーンがとても目立つところに展示してあったし、BTSやBLACKPINKのメンバーはファッションウィークやカンヌ映画祭でゲストとして呼ばれているくらい人気がある。

そんな日本的アイドル不毛の地で「フランス アイドル」とでも検索するとすぐに出てくるのが唯一Amaitsukiである。日本にいるときは全く知らなかったのだけれど、どうやら2008年から活動しているらしく、2018年のアンジュルムのパリ公演のOAを務めたらしいので、熱心なハロヲタなら割りと知っているのかもしれない。

Youtubeや公式HPを見てみると、ハロプロをメインに、様々なアイドルをカバーしている。8月に渡仏してから1ヶ月ほど経った2021年9月に、グルノーブルというアルプス近くの南部の地方都市で小規模ないわゆるジャパンフェスが開催され、そこでAmaitsukiのコンサートがあるというので旅行を兼ねて見に行くことにした。

正直に言うと、見に行く前は彼女たちのことを完全になめていた。「アイドルカバーグループ」を自称しているようなので、いわゆる「踊ってみた系」のような、カバー曲に合わせてダンスをする人たちだろうと思っていた。アイドル不毛の地で、言葉は悪いが、他に選択肢がないので見に行った、というのが正直なモチベーションだった。そして、とても幸運なことに、そして反省すべきことに、彼女たちの活動は、いろいろな意味で自分の想像を遥かに超える尊敬すべきものだったし、グルノーブルでのライブをきっかけにyoutubeをもっと真面目に見てみたり、ライブ終わりにすこしメンバーと話す中で様々な気づきがあった。

自分がフランスに来てから約1年の間にたった4回しかライブは開催されなかったけれど、昨年8月のグルノーブル、今年4月のリヨン、そして7月のトゥールと4回のうち3回のライブに足を運ぶことができて、彼女たちの活動を見ていて思ったことを久々に文章として残しておきたいと思った。

初めてAmaitsukiを見たときに感じた素朴な感想は、「日本語でちゃんと歌ってる」「思った以上にちゃんとアイドルしてる」の2つだった。

ライブで曲が流れてきてすぐに気がつくのは、とにかく日本語がうまいということ。自分が1年弱フランスにいてほぼフランス語が話せないという情けない状況なのでよくわかるのだけれど、日本語とフランス語は発音がぜんぜん違うのに、彼女たちの歌は普通に日本語として違和感なく聞き取れる。歌の良し悪しの前にある高いハードルを前提条件としてしっかり超えているのがまず偉いなと思った。また、最初にいわゆる踊ってみたのようなものだろうと思っていたのが恥ずかしいのだけれど、被せ音源も使っていない。自分の声だけで勝負している。

衣装も全員お揃いの既製品やTシャツにパニエ入りひらひらスカートでなく、おそらく特定の色や柄といったコンセプトのもとでそれぞれが自分に合う衣装を用意しているようで、統一感と個性が両立されている。

それ以上に、なんといってもわかりやすい彼女たちの魅力は、選曲にあると思っている。

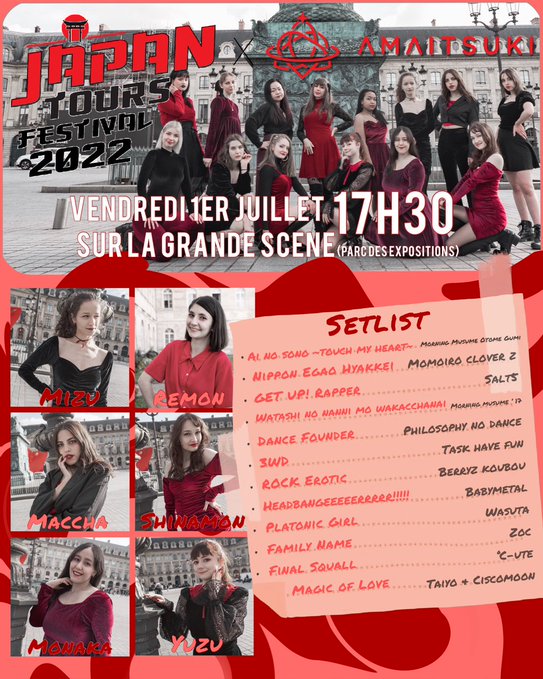

以下の画像は過去3回の彼女たちのライブのセットリストだ。公演日の数日前に事前予告されている。

やはりもともとはハロプロが好きなメンバーがあつまっているのだろう、ハロプロ楽曲のカバーが一番多い。ハロプロを中心に、それ以外にもAKBやももクロといった有名アイドルの楽曲や、わーすた、イコラブ、Task have fun、フィロのス、ZOCといった日本のアイドルヲタクには馴染みのある多彩なアイドルから選曲されていて、バラエティに富んでいる。

それに加えて、特に今年4月のリヨンのライブでは、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみななど、おそらく日本では「アイドル」というジャンルに属しているとはみなされないような曲も入っていて非常に興味深い。

さらに、「日本のアイドルヲタクには馴染みのある多彩なアイドルから選曲されている」と言ったものの、よくよく曲を見てみると、PASSPO☆の「Mr.Wednesday」やハロプロのユニット曲の「GET UP! ラッパー」など、なぜわざわざその曲を選んだ!?と突っ込みたくなるような通好み?の曲が選ばれているのも見逃せない。

また、ときめき宣伝部の「すきっ!」やももクロの「ニッポン笑顔百景」は、Tiktokで流行ったというのもあって選んでいるのだろうなと想像がつくのもグローバルなアイドルらしさが出ていると思う。

一度メンバーにどうやって曲を決めているのか、なぜマニアックな曲を選んでいるのかというのを訪ねてみたことがあったのだが、その答えは「みんなで相談して決めている」「単に好きだからその曲にした」というものだった。なんとなくはぐらかされているのかもしれないけれど、自分としては「単に好きだから」という答えに素直に納得できた。

これらの選曲や、後で述べる活動スタイルそのものにも通ずる点として、Amaitsukiの素晴らしいところは、メンバーが「好きだから」やっている、というところだと思う。好きだからやっている、単純なようで、それを突き通すのは、本当に難しいことではないか。

ライブの感想から少し離れて、Amaitsukiの活動精神がよく現れているものとして、以下の動画に言及したいと思う。

これは2020年のコロナ禍の夏に開催された、Amaitsuki10期メンバーのオーディション合宿のドキュメンタリーだ。

まず10期メンバーという時点でその歴史の長さに驚くが、この動画からは、Amaitsukiの活動精神について様々なことが読み取れるシーンが散りばめられている。

そもそもとして、この動画自体のクオリティが結構高く、2時間という非常に長い動画にもかかわらず、フル編集、ナレーション付き、そして英語・日本語のオリジナル字幕まで対応している。

内容としては、基本的には、アイドルファンにとってはおなじみのアイドルサバイバルオーディションの形式が踏襲されている。応募した候補者が集められ、合宿形式で課題曲を練習し、その中で選抜が行われる。

正直な感想としては、一番最初にこの動画を見はじめたときは、アイドルオーディション番組のパロディ的に見えてしまった。基本的な形式が踏襲され、編集やナレーションなど動画の作りもしっかりしているけれど、もちろんKPOPやハロプロのオーディションと比べれば参加者はほぼ素人で、こう言うと申し訳ないがルックスも技術も比べ物にはならない。比較しやすい分、フランスという、日韓と比較してアイドル文化が根付いていない場所での「パロディ」として面白がる、そういう意地悪な気持ちが最初に生まれたのは確かだった。

しかし、見続けていると、おやっと思うところや、単なるパロディ的な面白がり方にはとどまらない、Amaitsukiならではの考え方や興味深いところがどんどん見えてきた。

まず、このオーディションでは、講師役(ボーカル、ダンス、精神的ケア(大事!))がAmaitsukiの既存メンバーによって担われている。そしてメンバーがみな本気なのだ。それはあたかもオーディン番組でおなじみの厳しい講師陣そのままなのだけれど、メンバー自身というところが似ているようで違う。DIYなのだ。後で気づいたけれど、動画のナレーションもメンバー自身。先輩メンバーが候補者に真剣に向き合って、時には厳しい言葉を投げかけ、優しくケアし、自分たちのカラーに合う人材なのか、成長が期待できるのかをメンバー同士で真剣に話し合っている。日韓の既存のオーディン番組では講師も番組作りも皆プロフェッショナルによって手掛けられているので、金銭が発生しているし、真剣なのは当たり前だ。しかし、Amaitsukiはアマチュアであり、それなのにメンバーたちがあまりに真剣なので、つい当たり前のようにプロと比べたくなってしまう。真剣すぎるDIY、これがまずAmaituskiの特徴だと思う。

Amaitsukiはおそらくアソシアシオン(association)という日本でいうとNPO団体のような形で活動しているのだと思う。フランスではassociationは日本に比べて非常に活動がさかんで、少し古いが20年前の統計によると90万の団体があり参加率は45%にものぼるという。associationは非営利目的が原則らしく、それが理由なのかは詳しくはわからないけれど、Amaitsukiはライブで入場料もとっていないしチェキやグッズも売っていない。話は少しそれたが、何が言いたいかというと、Amaitsukiは商業ベースではなく自発的な活動の集まりというところがフランスのコンテクストを感じさせ、日本の一般的な商業ベースのアイドルと異なる点だ。

また、オーディションの中では、Amaitsukiがグループ活動を優先できるかどうかという点を重視してパーソナリティや活動頻度に着目して選考を行っている姿が描かれていた。そしてその選考の厳しさからは、仲良しグループではなく、アマチュアながら、いや、アマチュアだからこそ、自分たちでグループを作り上げ、規律と精神を重視し、真剣に活動に取り組んでいることが伝わってきた。

ここでもまた日韓アイドルとAmaitsukiの表層的な相似とその裏にあるコンテクストの違いが見て取れる。日韓のアイドルがオーディションや活動中のドキュメンタリーで厳しさを志向するのは、まずはトップアイドルの場合には、もちろん商業的な成功(動員・音楽番組ランキングなどなど)をめざすというわかりやすい動機と目標がある。また、他方で、地下アイドルのレベルであっても、トップアイドルとしての商業的成功がおよそ望めないとしても、なにかの目標を掲げ、それに向かってひたむきに努力すること、そして時にはその厳しさの中で傷ついていく姿がよく見られる。そして同時に、努力という手段こそがアイドルの魅力としてみなされていることや、それがさまざまな搾取につながっていることが指摘されている。

こういった日韓のコンテクストと比較してみると、Amaitsukiはますます興味深い。おそらくassociationという非営利活動をベースにしており、アイドル文化に乏しい中で、本当にJPOPやアイドル文化が好きな人達が自発的に集まって規律を持ってアマチュア活動を行っている。また、2008年結成でメンバーは10期まで存在するという歴史のなかで、多くのメンバーは当然成人しており、おそらく社会人としてなんらかの職業に従事しているメンバーが多数だろう。10期の新人メンバーであっても若くとも20代前半であり、20代後半や30歳以上のメンバーも新たに加入している。アマチュアといっても皆大人なのだ。10代のメンバーが大半を占める日本の地下アイドルのように、部活スピリットで青春をささげるスタイルとも全く異なっている。謎の理由で解散と別グループでの再始動を繰り返すことが許される余地もない。日本には、若くて可愛くてダンスも歌も上手なアイドルは腐るほどいる。他方で、「大人」というコンセプトを全面に打ち出す(そして悲しいかなたいていは謎の「アダルト・セクシーさ」を一様に掲げる)アイドルも数は少ないながらも存在している。しかし、成熟と未成熟の間で危うさの魅力を放ち続けつつその歪みに答えを見出せていない日韓のアイドル文化をよそに、Amaitsukiは、成熟していることが社会的に前提とされた上で、「好きだから」という理由で、日本のアイドル曲を歌って踊ってみせる。手放しでAmaitsukiのほうが日韓より成熟していて優れているのだというように比較して優劣をつけたいのではない。自分は草野球チームで長年野球を楽しんでいるので少しわかるのだが、アマチュアグループでありながら活動を続けることはとてつもなくハードなのだと想像する。単純に比較すれば、ダンスも歌も、毎週のようにライブとレッスンがある大抵の日本の地下アイドルのほうが技術的には上だと思う。年に4回しかライブがなくても、それでも、Amaitsukiからは「JPOP・アイドルが好き」という気持ちがこれでもかと伝わってくる。そんなAmaitsukiもまた同じくアイドルなのだと、アイドルという文化、そして自己表現のあり方を豊かにさせてくれるような貴重な存在だと自分は思う。

年齢や成熟というキーワードに言及したところで、Amaitsukiのもう一つの重要な特徴を挙げると、やはり「多様性」に言及せざるを得ない。

フランスは多民族国家であり、様々なエスニシティの人々がフランスで暮らしている。そして、Amaitsukiもそんなフランスで活動するからには、もはや当然の前提としてメンバーのバックグラウンドは異なる。日本や世界中でポリコレ疲れの波が押し寄せる中で、良くも悪くもなぜかその波に飲まれていないように見える、というより「正しさ」ってなんですか?というレベルの日本アイドル文化。フランスという、日本とは比べようのないくらい前提としてダイバーシティが社会的に尊重されている中で、そんな危うい日本アイドル文化を参照していること自体が危うさを孕む。そんなあまりに組み合わせが悪そうに見えるフランスと日本的アイドル文化の緊張感が走るシーンが、前述のドキュメンタリー動画の中に現れる。

レッスンの休憩中に、候補者の一人が、「私はフェミニストだから、若いメンバーを抱えるアイドルがセクシーすぎる歌詞や振り付けで歌うことは問題だと思う、恋愛禁止も全く理解できない」といった疑問を投じる。それについて、カメラを回している現役メンバーが、「あなたはそういう曲(「まっさらブルージーンズ」)を踊ることは反対か、ボイコットするのか」となかなか鋭い質問を返す。それに対して候補者は、「できる、私は35歳だから。経験がある」と回答する。現役メンバーは「(そのアイドルは)若すぎるから反対ってことね」と納得した様子でその場面はここで終わるが、なかなか考えさせられる問題設定である。たしかに大人が10代半ばの少女にはセクシーすぎる歌をカバーして歌うことができるのはそれはそうなのだけれど、でもその歌をカバーして歌いたいと思う、あるいはそういう曲を歌っている10代のメンバーが存在するアイドルグループが好きなファンはどこまでその罪に加担しているのか、セクシーさをすべて排除したときに残るアイドルの魅力はなんなのか、フェミニズム的に許容されるセクシーさの限界ラインはどこなのか、そんな疑問は尽きないなとつい思ってしまう。

もちろん、その答えをAmaituskiに出せということを言いたいのではなく、そういうことを考えるきっかけになるシーンをドキュメンタリーの編集の中でちゃんと入れていることや、その発言をしていた候補者が最終的にメンバー入りしたところがなかなかamaitsukiの面白いところだなと感じた。

そんなやりとりをドキュメンタリー動画に残したAmaitsukiは、その動画公開から1ヶ月後に、ルッキズムを強烈にカウンターするちゃんみなの「美人」のカバー動画を公開し、翌年には同じくちゃんみなの「ハレンチ」をステージで堂々と披露した。

ハロプロもAKBもPASSPOもそしてちゃんみなも、自分たちがやりたい、好きだと思った曲を歌って踊るAmaitsuki。ちゃんみなはアイドルの枠に含めていいのか。Amaitsukiはアイドルの枠を超えたのか。いや、よくよく考えてみると、そもそもAmaitsukiはアイドルそのものを自称していない。公式HPには、「Amaitsukiは2008年に結成されたアイドルコピーグループである。フランスにJ-POPカルチャーを広める事を目的としている。主に日本で流行しているアイドルの曲を歌い踊る。」とある。ティーンの恋愛感をド直球に歌うときめき宣伝部の「すきっ」、果たしてコレはラップなのか?と首を傾げざるを得ないハロプロのトンチキ曲の系譜「GET UP!ラッパー」、そして新時代代表のトリリンガルラッパーちゃんみなのルッキズムカウンター「美人」・・・挙げていたらキリがないが、王道アイドルソングのみならず多様な楽曲文化を包容し「アイドル」あるいは「JPOP」としてフラットに並べて、メンバー選定や演出はしっかりアレンジしつつ自己表現していくあり方は、欧州という日本から離れたバックグラウンドからJPOP・アイドルを俯瞰しつつ深くダイブする、そんな彼女たちならではの良さにあふれている。

さて、そんな彼女たちの自己表現をライブで見ていて、自分は実はなかなかの居心地の悪さを常に抱えている。しかし、居心地が悪いというのは決して自分にとって悪い意味ではない。

日本にいた頃は、アイドルヲタクとしての年数を重ねるに連れて、自分は地方アイドルの現場を好むようになっていった。それは、地方アイドル現場では「異邦人」になれるからだ。地方アイドル現場では、基本的にはその地方に住んでいるファンが中心となってコミュニティがあり、さまざまな独特な文化が根付いていることが多い。その現場に「異邦人」として訪れ、ファンとしての「責任」を負わず、アイドルとファンの共犯関係を横目で眺めながら楽しませてもらう、おこぼれをもらうような立ち位置が心地よかったからだ。

そういう意味では、フランスでは自分は完全に異邦人なのだが、悲しいことに、Amaitsukiの現場には残念ながらフランス人のヲタクがほとんどいないように見受けられる。そう、ファン文化との結びつき、共犯関係が成立していないのだ。そうなると、自分はどの立場にたっていればいいのかわからなくなってしまう。

ヲタクが現場にいない理由は色々考えられるが、たとえば定期公演をおこなっておらず、多くがパリ以外の地方現場、そしてジャパンフェス、つまりアニメ・マンガ文化がメインの客層でライブを行っているからというのが大きな原因であるように思う。もちろん、アニメ・マンガ文化のファンが多く集まるイベントであっても客席を多く埋めていたり、曲のあとには拍手喝采だったりするのだが、日本でのアイドル文化のように、アイドルヲタクがコール&レスポンスが行われるといったことはほとんど見られない。

しかし難しいのは、果たしてAmaitsukiがそのような日本的なコール&レスポンス、ヲタクとの共犯関係を求めているのかという疑問だ。いままで書いてきたように、Amaitsukiはあまりに強いのだ。大人で、成熟していて、自分たちが好きなことを好きなようにやる、意思の強さが半端ではない。もし自分が生まれ変わってアイドルになるとしたら、おそらく自分が本当に好きな曲よりも、ヲタクに人気がある曲、ヲタクが喜んでくれそうな曲を優先して歌ってしまうと思う。実際に日本の地下アイドルではそういう発想で活動を行っているグループは星の数ほどいるし、そういった志向自体は否定されるものではない。Amaitsukiは自律性が高い反面、ある意味での自己完結しているというか、Amaitsukiの現場はヲタクがいなくても成り立ってしまう。もちろん彼女たち自身はファンが増えたほうが嬉しいと思っているに違いないし、積極的にyoutubeでの動画投稿や、ライブごとのInstagram生配信を行っており、グローバルなファンがいることは間違いない。日本的ないわゆる「現場主義」と比較すると、そういう要素が薄いという話だ。

そうなると、アイドルとヲタクの共犯関係のおこぼれをもらうために異邦人としてやってきたはずの自分は、数少ないAmaitsukiの現場では、ただただ彼女たちの強さに正面からあてられてしまうだけであり、これは自分にとって非常に居心地が悪い。

横目で眺めるような立場でいられず、正面からAmaitsukiの魅力に取り込まれてしまうと、このままでは受け手として何かしらの責任(?)をとらなくてはいけないのではないか。もちろんだれからもそんなことは求められていないのだが、ヲタクの身勝手で自己完結的な思考をこじらせた末、どんな向き合い方ができるだろうかと考えた結果、とりあえずAmaitsukiについて自分が何を思ったかを吐き出してみるくらいしかできないと思ったので、5年ぶりにアイドルについて思うことをこうやって書いている。

最後に断っておくと、何度かAmaitsukiと日韓のアイドルを比較するような記述をしてきたが、これは優劣をつけたいわけではなく、単に前提が全然違うということを言いたかっただけである。実際に自分はAmaitsukiも日韓のアイドルもそれぞれ好きだ。

なんの因果か、数年前であれば考えもしなかったフランスに住んでおり、めぐり合わせでAmaitsukiを好きになった。星の数ほどいる中から熟考してたった1つのアイドルを選んだわけではなく、たまたまフランスに来たからたまたまAmaitsukiを好きになった。人生もアイドルも、そんな偶然の出会いを楽しんでいきたい。

Magic of Loveを聴くと生きててよかったなという気持ちになる pic.twitter.com/WGTXDJtfFl

— メイヤン (@mei_llan) 2022年7月1日

https://twitter.com/i/status/1542917709972791296

2017/6/30 嗣永桃子ラストライブ ありがとう おとももち 〜「アイドル」の人生〜

アイドルを好きになったのは、嗣永桃子を好きになったからだ。昨日のラストライブで、梅雨真っ只中で雨予報だった6月最後の金曜日、ようやく太陽が沈みかけて雲が引いていく茜空がよく見えた午後7時頃。Buono!のソロ曲『I NEED YOU』の出だしの歌詞は、今日のためにあるとしか思えなかった。原曲は一転激しくなるサビも、今日のピアノ一本のアコースティックverではしっとりと身体中に響いてくる。「I NEED YOU 突然好きになった」という彼女の声に、自分が彼女を好きになった約10年前のことを思い出し、空を見上げた。

はてなダイアリーでアイドルについて何か文章を書きたいと思ったのも、文学フリマやコミケでアイドル評論同人誌に参加しようと思ったのも、嗣永桃子を好きになったからだ。

彼女を好きになったのは2007年頃。その頃彼女はすでにファンの間で「嗣永プロ」と呼ばれていて、アイドルの手本であるような、アイドル中のアイドルだと評価されていた。自分がアイドルであることに自覚的で、自ら主体的に「アイドル的」であることを突き進んでいくその姿にどんどん惹きつけられていった。凛として気高く、誰に対しても平等だった。彼女があまりに「アイドル的」であることに興味を持つようになってから、次第に「アイドル的」とは何なのか、「アイドル」とは何なのか、といったことについて考えるようになった。

彼女を好きになってから10年という短いような長いような年月の中で、アイドルをめぐる環境は大きく変わり、自分自身もさまざまなアイドルと出会い別れ、アイドルに対する考え方や、アイドルを好きになるということの意味はどんどん変わっていった。たぶんアイドルのライブを見ることはいまだにそれなりに好きなのだろうけれど、良くも悪くもアイドルという概念自体へのこだわりは薄れていって、それよりも、人を好きになること、人と関わるというのはどういうことなのか、そういうことを考えるようになっていった。それと同時に、嗣永桃子という存在への興味も、最初の頃に比べるとかなり落ち着いていってしまった。

嗣永桃子の最後のライブのセットリストは、Berryz工房・Buono!・カントリーガールズなど彼女が関わってきたさまざまなユニットの曲が散りばめられていて、自分が熱狂的だった時代・自分が直接知らないけれども必死に情報を後追いした時代・徐々に離れていった時代・一定の距離を置いて楽しんでいた時代、そんな自分の彼女に対する関わり方の変遷や、もっと大きく「アイドル」という概念と共に過ごした10年間を振り返るような経験だった。フラットで広い客席からは隠れてほぼ見えないステージの彼女への距離を遠く感じたり、巨大なスクリーンを見つめて(相変わらずなんて綺麗な横顔なんだ・・・)と感嘆したり、涙がこぼれそうになって空を見上げたり、音を聞くと昔覚えた振り付けを身体が勝手に踊ったり、叫んだり、棒立ちしたり、泣きながら笑っていたり、心と身体が定まらない、ふわふわとしたままのあっという間の時間だった。

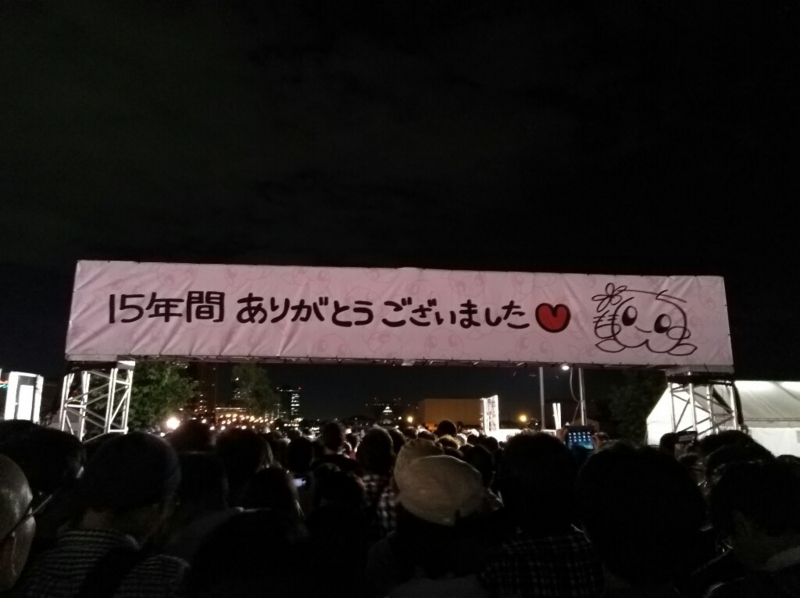

アンコール後のMCで、Berryz工房、Buono!を振り返る巨大スクリーンに映された彼女の顔はやはり凛としていて、Berryz工房のラストライブのときと同じく涙を見せる気配はなく、最後まで「完璧」であるとファンに評価されそうな振る舞いだった。とにかく自分が好きで、自分がやりたいことを貫いた15年だったと語る彼女は、自分が彼女と出会った頃と変わらず安心感さえ感じさせるようであった。

しかし、そんな姿はBuono!を振り返るときまでだった。最後にカントリーガールズについて言及すると、彼女の目は明らかに潤み出したのがとても印象的だった。

思えば、Berryz工房はグループアイドルでありながらそれぞれのメンバーがまるでソロアイドルであるような集団だったし、嗣永桃子は嗣永桃子として完結しているような存在だったのが、カントリーガールズになってからは、プレイングマネージャーという位置づけからもわかるように、同じグループのメンバーというよりも先生とおチビ達というような関係性の中でアイドルを続けることになり、彼女のアイドルとしての在り方も変わっていったように感じられた。それまでは、孤高で自分が大好きで、ファンも含め他人には平等に愛を与える代わりにその裏返しとして平等に距離を取っているような印象の魅力に裏付けられていたのが、明らかにカントリーガールズの後輩たちに厳しく優しく深く関わり合い愛を与え、それ以上に後輩たちから慕われているような、そんな新しい魅力を感じさせる集大成としての姿だった。

アンコール後のMCが終わり、『アイドル卒業注意事項』というカントリーガールズから嗣永桃子への送辞曲が始まった。

カントリーガールズのメンバーひとりひとりから、アイドルを卒業して一般人として生きていく嗣永桃子へ向けて、順番に「注意事項」として厳しく微笑ましい送辞が読まれていく。そこでは、例えば「一般人として生きるコツ」や「SNSへの注意」、さらには「結婚についてのアドバイス(?)」まで語られる。

アイドルが引退して一般人として生きていくのは得てして大変困難なことだと思う。芸能界の常識は一般社会の常識とかけ離れているだろうし、小学生から15年もアイドルとして生きてきた身ならなおさらである。そこまで有名になれなかったアイドルであっても、ファンから愛された、いや、ちやほやされた時代が忘れられず、引退後もSNSで中途半端にちやほやされたがる元アイドルを一体何人見かけたことか。何より、「恋愛禁止」という根拠不明かつ強烈な規範によって晒され続けた後に、一転して引退後には「結婚して女性としての幸せをつかむ」ことを無責任に期待される。

『アイドル卒業注意事項』は、そのような「アイドル引退あるある」を極めて正確に茶化しつつ、嗣永桃子が育ててきた後輩たちに「送辞」という形で彼女を微笑ましくいじり倒させることで花を持たせ、何より嗣永桃子という存在であれば、そんな「アイドル引退あるある」を笑って吹き飛ばせるという確信を我々ファンの間で共有できる点が何より素晴らしい曲だ。

確かに、嗣永桃子というアイドルは、例えばアイドルとして何より避けるべき"とされている"恋愛スキャンダルに巻き込まれること無く15年間のアイドル人生を過ごし、引退の日を迎えた。彼女がどういう気持ちでどのように振る舞った結果としてなのかはもちろん分からないが、個人的には、彼女が例えば「アイドルは恋愛をしてはならぬ」という規範を「アイドル的である」と自ら解釈して実践したのではなく、もう少し抽象的な「アイドルは誰に対しても平等に愛を与えなければならぬ」という規範を実践してきたように見える点が、自分が彼女を好きになったコアの「アイドルらしさ」であったように思える。しかし、カントリーガールズでの彼女は、先程述べたように、「誰に対しても平等」という図式を崩し、カントリーガールズの後輩たちに対して明らかに一歩踏み込んだ愛を与えていたようにも感じられた。その寵愛を受けたカントリーガールズの後輩たちが、『アイドル卒業注意事項』として送る厳しい言葉は、彼女がそういったつまらない「アイドルらしい規範」を軽く飛び越えて、その先にある人生を幸せに生きていくことを確信しているからこそ、笑って泣ける卒業ソングになっているのではないだろうか。

『アイドル卒業注意事項』では、最後に、後輩メンバーの中でも一番年上の山木梨沙から、「順番通りなら嗣永さんが最初にこの世を去ることになります。」という衝撃的な歌詞で、葬式に言及する送辞で締められる。そう、アイドルは引退して我々の観測範囲から消えてしまっても死ぬわけではなく、その後の人生があることを忘れてはならないし、だがしかし、誰しも最後には死が訪れるのだ。一瞬ぎょっとするけれども笑える歌詞の中で「死」について言及されることで、例えば引退したアイドルのファンであることを「遺族」などと形容する言葉を軽々しく使うことの愚かしさに気付かされるだろうし、彼女が引退した後も長い人生を幸せに過ごしていくことを切に願うし、山木梨沙が「先に天国で待っていてください!」とまるでさっきまで泣いていたのが嘘のように笑顔で言ってのけるのに対して、しれっとシャ乱Qまことが「僕はもういないと思います」つぶやくのを聞いて、ああ嗣永桃子が人生をまっとうする日にはきっと我々も生きていないだろうな、とちょっと寂しくなるのである。

嗣永桃子は大学で教員免許を取得しており、芸能界引退後は幼児教育に関わっていくと宣言している。彼女がアイドルを引退した後、幼児教育の場で先生として活躍していくことは、カントリーガールズでまさに「先生」として振る舞ってた姿を見ていたファンであれば誰しも間違いなくその成功を信じられるだろう。最後までアイドル中のアイドルでありながら、アイドルを引退したその先の人生がアイドル時代での立ち振舞いと地続きであるのは、彼女の幸せを無責任に願ってしまう身としては、何より心強い。

「アイドルのプロ」と評された嗣永桃子の「アイドルらしさ」が好きだった。実際、彼女は最後までアイドル中のアイドルであった。そして、アイドルでなくなった後は一転してその「アイドルらしさ」が足かせになりかねない中、カントリーガールズを経て、「平等に愛を与える(=平等に距離を取る)存在としてのアイドル」から若干の変節を遂げたかのようにして、アイドルとしての新たな魅力を見せてくれるとともに、アイドルでなくなった後の人生に対するファンの勝手な不安も取り除いてくれるような振る舞いでステージから去っていく。

「アイドルらしさ」なるものがこれほどまでに多様化し話者の主観や思い込みでしかない空虚な言葉になる時代の中で、最後の最後に「私はビジュアルもいいし、愛嬌もあるし、運もあるから大丈夫。皆さんのほうが幸せになってください。」と語る彼女をもはや単純に「アイドルらしい」という言葉で表現することはできない。ただただ嗣永桃子という人間を尊敬しているし、彼女を好きになってよかったし、幸せな10年間だった。今後は、彼女の幸せを身勝手に祈ることなどせずともとにかく「大丈夫」なのだから、自分の人生を生きなければならない。

嗣永桃子が大好きで、桃のとうげんきょうという名前のブログを始めた。しかし、アイドルの世界は桃源郷ではないのだ。アイドルの人生はアイドルを引退した後も続くし、自分の人生も続いていく。この10年間、アイドルを好きになってよかったと振り返れるように生きていきたい、そう思わせてくれる最高のラストライブだった。

握手について

スマートフォンを買った。HUAWEI nova。SIMフリーで4万円台、初めてのミドルクラス機だけれども流行りより少し小さめの5インチで薄くて安っぽくもないし、サクサク動いてくれるので今のところ気に入っている。

指紋認証がついている。裏面にのくぼみに人差し指を当てると、1秒以下でノーストレスで反応してくれる。すごい。

指紋認証が苦手だ。手のひらに汗をかきやすい体質で、指紋認証が通りにくい。職場のPCはセキュリティの関係上、原則は指紋認証が必要だが、調子が悪いと5回10回では通らないときもある。通らないとどんどん緊張してきて、余計汗が滲み、ますます認証が通らなくなる。ある日なにをやっても20分近く認証が通らず、PCがフリーズしたところで、怒りと諦念にまみれながら社内のセキュリティ担当に連絡して指紋認証を切ってパスワード式に変えてもらった。

指紋認証が通らないと、イライラするというより、どんどん悲しくなってくる。人格を否定された気分になる。指紋認証が通らないということは、自分が自分だと認めてもらえないということだ。だから、新しいスマホを買ったときも指紋認証が怖かった。職場のPCのように、少しでもストレスを感じるのなら、別にロックをかけなくてもいい。というかこれまで使っていた機種にはパスワードをかけていなかったのだから。

そんな気持ちで指紋登録して使ってみたら、最初にも書いたけれど、本当にノーストレスで認証してくれる。正確に言うと、認証しているという感覚もあまりなくて、スマホを持った瞬間に画面が立ち上がるようなイメージだ。人格を認めてくれるというよりも、スマホが身体の一部になった、そんな気持ちになるし、毎日新しいスマホを触るのが、いや、画面が立ち上がるのが楽しい。

新しい技術で、新たな形で自分自身が自分自身であるという新たな確信を得られるようになったという経験を楽しんでいて、ふと、握手という行為について思いを馳せた。

指紋認証は苦手だが、握手はもっと苦手だ。

手のひらに汗が出やすい体質は、昔からずっとコンプレックスだった。小学生の頃から、将来恋人ができたら手を繋ぐときにどうすればいいのだろうかとずっと悩んでいたような気がする。握手をしなくても、何かのきっかけで自分の手のひらが汗ばんでいることを他人から指摘されると、どんどん緊張して、汗ばみは加速していく。悪意の有無にかかわらずそれを指摘されるとひどく落ち込むし、気持ち悪いと直接言われたこともあった。同じような体質の親族は、思春期に悩みに悩み汗を出なくさせる手術を選んだくらいだ。自分もその気持は痛いほどわかる。

そんな思春期を経て、人並み、いや、人より遅かったかもしれないが、それなりの年齢になって恋人ができるようになってからは、手を繋ぐという行為は、自分のすべてをその人にさらけ出すような、命がけに近いものだったし、身体を重ねるよりもよっぽど手を重ねるほうが緊張度が高かった。恋人になる前に身体を重ねることの是非については色々な考えがあるだろうけれど、どんなに性に厳格であっても、恋人になる前に手を重ねることについて眉をひそめる人はなかなか居ないだろう。でも、手を重ねたときに、自分の手が汗ばんでいることを揶揄したり、無神経に(こういうセンシティブなことに対して「無神経」だと判断するハードルはおよそ高々と設定されるものだ)何か言う人は、結局その後恋人になることはなかったように思う。そういえば今思い出したけれど、我が人生の聖書(バイブル)として年に数回は読み返す『彼氏彼女の事情』でも、雪野と有馬は手を繋いだ時に彼氏彼女の関係になったのであった。

さてさて、握手である。このブログに新しいエントリを書くのは久しぶりだが、過去のエントリから見てもわかるように、アイドルが好きだ。好きだった。

アイドルといえば握手会。そんなイメージもあるかもしれない。しかし、幸か不幸か、アイドルが好きなのにも関わらず、握手というものが決定的に苦手なのである。2007年頃にハロプロがきっかけでアイドルヲタクの世界に転がり込んではや10年経ち、ハロプロから地下、地方アイドルとそこそこ広範囲に手を広げてきたにもかかわらず、AKBに決定的な苦手意識があるのはこの握手への苦手意識なのかもしれない。素直にアイドルヲタクとして没頭できず、なぜかアイドル論なるものに興味を持ってしまったのも、握手への苦手意識が行き着くところまでいって、どこか「物理的接触」への恐怖の裏返しとして、ネットの可能性、情報技術のコミュニケーションとメディアとしてのアイドル、というようなキーワードにのめり込んでいったのかもしれない。

AKBグループの握手会には一度も参加したことがなかったけれど、地下アイドルの世界に足を踏み入れたなら、それはそれで握手からは逃れられないものだ。とはいっても、潔癖症のごとく握手を忌避していたというほどでもなく(そんな世界で握手を拒否したらそれはそれで角が立つものだ)、地下アイドル・地方アイドルに足繁く通うようになってから、若干の苦手意識を持ちながらも、物販で握手をすることもそれなりにはあった。

そうやって握手への逆の意味でのこだわりも薄れていったのと並行して、アイドル論なるものへの情熱、そしてアイドルへの情熱も失われていった。それは、かつて好きだったアイドルが次々とキャリアを終えていったという単純な理由もあるだろうし、様々な経験をしていくなかで、アイドルとは何なのか、アイドルを好きになるというの何なのかということを突き詰めていったときに、アイドルは人間である、人間を愛するということである、という何か究極的なところにたどり着いたというか、最初の地点に戻ったというか、人を愛することの難しさや喜び、人間という存在の豊穣性というものの圧倒的な壁を目の前にして、何か恣意的に「アイドル」という主語で恣意的な角度で切り取った言葉遊びに疲れてしまったしばかばかしいと思ったのも事実だ。

アイドルの何が好きなのか分解してみたとき、曲が好き、踊りが好き、ルックスが好き、性格が好き、たぶんいろんな答えがあり、中には馬鹿馬鹿しいと思えるものもあるかもしれないけれど、好きだという気持ちはただただ真実で、アイドルがアイドルであるからという理由でしかないように、人を好きになるということを分解しようとしても、その人がその人であるから好きなのだとしかいいようがないものだ。

3月は節目の季節だ。

先日、ふとしたきっかけで、かつてとても大好きだった地方アイドルグループのメンバーたちの近況を知った。子供が生まれた、子供が生まれそう、来月結婚する。彼女たちは、びっくりするぐらいに人間だった。自分の知らないところで、あの街で、それぞれの人生を歩んでいる。そもそもあのアイドルグループは、アイドル/一般人という区別がバカバカしくなるほど特別感がなかったし、みな自然体で活動していた、生きていたような気がする。そんな自然体なところが大好きで、自分の中で当時彼女たちには恋愛感情はなかったときっぱりと断言したいのだが、あの子が結婚すると聞いてちょっともやっとするのはなぜなのだろうか。自分自身の気持ちは自分ではわからないものだ。

そのグループとはまた別の地方アイドルグループ、いや、そもそもアイドルとは自称していなかったのでなんと呼べばいいのかわからないが、そのグループのとあるメンバーはこの春で高校を卒業して、地元を離れるという。そのグループが解散してからもソロ(たまにバックバンド付き)で歌を歌っていたのだが、そのときにはもはや好きになりすぎて彼女の歌を聞きに行けないような、アイドルとして(繰り返すがそもそもアイドルとは自称していない)好きだったというよりも、異性として、女性として好きだったと認めざるを得ないかもしれないけれど、じゃあアイドルとして好きということと異性として好きということは何が違うのか、そもそも人間として好きというのは何を意味するのか、何が特別なのか、何の制約が生まれるのか、何が自由なのか、すべてがわからなくなってしまう、とにかく好きだっとのだとしか言いようがない、曲も踊りも顔も声も言動もとにかく好きだった、ただひとつわかるのは、自分と彼女は違う人生の道を歩むのだと、それだけはなぜか確信できたのだけれども(そういうところが勝手に彼女に「アイドル」的な何かを押し付けているということなのかもしれない)、そんな彼女が地元で最後に歌うというイベントに先日意を決して足を運んだ。

さて、握手である。人は出会いのときだけでなく、別れるときにも握手をするものだ。

びっくりするくらい長丁場のライブとその後の打ち上げパーティーではほとんど会話をすることもなかったけれど、最後の最後、お見送りの握手の時間がやってきた。自分の番まであと数人、というところからが長い。10分、15分と過ぎていく。もう本当に自分でも笑ってしまうくらいに手汗がとまらないし、ポケットにいつも忍ばせているハンカチももう限界だ。

やっと自分の番がやってきて、今日のイベントがどれだけ特別で素晴らしく、この数年間で何が変わって何が変わらなくてどう感じたのか、ヲタクっぽくきっと早口でまくし立てていたような気がする。ポケットのハンカチを握りしめながら。

その子はそんな自分の話をうんうんと聞きながら、いたずらっぽく笑い、手、出して?と言った。観念してハンカチでは拭いきれない汗をにじませながら手を出すと、きゅっと握られ、知ってるよ、握手苦手なんでしょ、知ってるから!と得意気に彼女は笑った。そんな彼女を見て、確かな手のぬくもりを感じながら、握手は苦手なんだと何度も振りほどこうとするたびに笑って強く握り返されたかつての数々の握手の思い出と一緒に湧き上がってくる、周りが見えなくなり迷惑をかけながら必死に通いつめて本当に辛くて本当に幸せだったあの日々、そこからぱったりと足を運ぶのを止めた空白の日々、あり得たかもしれない人生の可能性、選ばなかった選択肢。今いる自分と今いる目の前の彼女、それは確かにいまお互いに存在していて、別々の人生を歩むということだけはわかっているのに、なぜか握手という形で一瞬だけつながっている。

なんてことはない、ただの握手だったのだけれど、それは指紋認証とはまた違う形で、自分自身がいまここにいることを認めてくれたような気持ちになる、そんな最後の握手だったのだなと、多少汗ばんだ手でもきりっと認証してくれる新しいスマホを握るたびに、自分の新しい人生をみつめていこうと思いながらも、でも少しだけそうやって後ろを振り返りたくなるのである。

小西彩乃・東京女子流卒業/小西彩乃を愛するということ

2015年12月30日、小西彩乃さんは、2日前に公式サイトでアナウンスされていた、東京女子流を卒業し芸能界を引退することを、自身の名を冠したラジオ番組で自ら語りました。東京女子流の1stシングル『キラリ☆』がBGMとして流れるなか、小西彩乃は「ばいばーい」と軽やかに締め、我々の前から去って行きました。

自分が最初に東京女子流を見たのは2011年の夏、定期公演season2の渋谷gladでした。女子流を知ってからかなり時間がたっていましたが、「満を持して」定期公演を見に行こうと思っていたのをよく覚えています。

女子流がデビューしてからすぐは、「いよいよあのエイベックスが何度目かの波が訪れかけていたアイドル界に参入したか」「5人の(推定)小学生か、なるほど」といった評論家目線で少し距離をおいて眺めていたように思います。また、自身が中高生の頃に活動していたSweetSが好きだったので、「エイベックスがSweetSをもう一度やってくれる存在」として注目していたという、やはり今考えるとかなり舐めた目線での期待は持っていた時期でした。CDを借りてきて、デビュー曲の『キラリ☆』はいいけど『頑張っていつだって信じてる』は当時はかなり落胆したり、『鼓動の秘密』で再評価したり、『Love like candy floss』で(やっぱりSweetSの原曲のほうが良いな・・・)とまた落胆したり。この頃はまだメンバーの顔も個別認識していませんでした。

そんな自分が東京女子流を見に行こうと強く思ったきっかけは、『Limited addiction』のMVでした。いままでの曲とは異なり、明確に新井ひとみ・小西彩乃のツインボーカルをソロで際立たせ、松井寛が手掛ける女子流の音楽性をこれまでになく強く打ち出したLAの虜になり、何度もMVを見返し、メンバーを覚え、初めて見るならちゃんとしたライブで女子流を見たい!とハードルを高く設定して機会を待ちました。

そして訪れたのが、9月の定期公演でした。そこで見た東京女子流は、事前に設定した高いハードルを易々と超えて行きました。そして小西彩乃という一人のメンバーに衝撃を受け、一発で虜になりました。

自分はそれまでアイドルを見てきて、「歌がすごい」という理由でアイドルを好きになったことはなかったし、個々のメンバーを好きになったことももちろんありませんでした。それまでの人生でほとんどまともに音楽を聞いたことがなく、東京女子流が評価されているその音楽性についても、どこどこがルーツだとか、その系譜やその「良さ」がなんなのか、自分はいまでも全く語ることが出来ないです。それ故、例えばハロプロの曲について「フックがある」「脳にくる」と何かわかったようなことを言うことはできても、「まっとうにいい音楽」を「まっとうにいい」と言うことにひどくコンプレックスがありました。アイドルグループのメンバーに対して、「歌がいい」と真正面から評価したり、それが理由で好きになることなど考えられませんでした。しかし、そんな「音楽」や「歌」への無教養からくるコンプレックスを跳ね返してくれたのが小西彩乃でした。

初めて見た定期公演で、それまで「5人の区別が前髪があるかないかでしかわからねえ」とか冗談のように言っていたのが恥ずかしいくらい小西彩乃の歌声の持つパワーは凄まじく、圧倒的なオーラをまとっていました。歌へのスイッチが入った瞬間、一人だけ世界が変わっていく姿を見て、これが歌姫という存在なのか、とひどく納得しました。その日、小西彩乃を愛するアスタライトが生まれました。

東京女子流を見に行きだした頃は、自分は地下アイドルの沼にもどっぷり浸かり込んでいた時期でした。なにかしらのステージスキルを全く感じなくても好きなアイドルはたくさんいたし、物販にお金を落としてコミュニケーションすることが楽しい時期でもありました。しかし、東京女子流に対しては、小西彩乃に対しては、物販に行ったり、なにかコミュニケーションを求めようという気持ちがまったくありませんでした。その頃から自分の中でアイドルに求めるものや楽しみ方が地下/地上という枠組みで二極化が激しく、これほどまでに「歌」というものに衝撃を受けた出会いをしたのならば、ステージ上での神々しさを担保するために、自分の振る舞いも律したほうが絶対に楽しいだろうという気持ちから、コミュニケーションの断絶を自らに誓いました。

ただし一方で小西彩乃さんはそのキャラクターやルックスもかなり自分の好みで、彼女を媒介してヲタクとコミュニケーションしたり、彼女をネット上で「解釈」していくという楽しみ方は「現実」のコミュニケーション断絶とリンクしているかのように増長していきました。彼女たちは決して「アイドル」とは名乗らず、「ダンス&ボーカルグループ」と名乗っていましたが、そんなことはお構いなしに、自分の東京女子流に対する受容形態は2つの極に分裂しつつも極端にアイドル的でした。

楽曲コンプレックスを払拭しつつキャラクターの解釈とステージの神格化という2極で受容し尽くすという東京女子流パラダイスは、しかし、長くは続きませんでした。最後のラジオでも語ったように、小西彩乃は、自身の成長とともに、その最大の武器であった「歌」を失いつつありました。

小西彩乃の歌が不調になってから、自分は東京女子流とどう向き合えば良いのか、東京女子流をどう受け止めれば良いのか全くわからなくなってしまいました。明らかに歌が不調であっても、当時はそれが身体的なものなのか精神的なものなのかもただのファンからすればよくわからず、もちろんそれを直接本人に尋ねるわけにもいかず、「元に戻る」ということがありうるのか、それともそれは「異変」ではなく「変化」なのか、彼女に対して何を望めば良いのかわからず、とにかく苦しく、ただのファンなのに苦しいなどと思っている事自体苦しい、と負のスパイラルに陥っていました。キャラクターを解釈していく遊びとステージの神格化という元々歪んだ2極を楽しむという元々無茶な受容の仕方は、その一方が崩れると、もう一方の受容の仕方に異様な負荷をかけていたように今思います。小西彩乃という存在をキャラクターとして楽しむのではなく、全人格的に肯定してあげたい、その全てを愛してあげたいといつしか思うようになりました。

アイドルを愛するということ。人を愛するということ。いつだって我々は、好きな人、大切な人を愛してあげたいと思っているはずです。ただ、愛というのは難しい。ほんとうに難しい。愛とは何なのか。愛は難しいし、アイドルを愛するということはもっと難しい。普通の人(ここでは「アイドルではない」というくらいの意味で)を愛するときの踏み込み方だって未だによくわからないし、アイドルに対しては果たしてそもそも愛することが可能なのだろうか、などと考え始めるときりがありません。さらにいえば、東京女子流は「アイドル」ですらない(ということになっている)。2015年のはじめに「アーティスト宣言」まで行った東京女子流に対して、昔のように歌に自身が持てない小西彩乃を全人格的に肯定してあげることは果たして愛なのだろうか、それはアイドルとしては「是」とされるとしても、「アーティスト宣言」を行ったものに対してはまったく愛のある態度とはいえないのではないだろうか。

2014年の終わりに秋葉カルチャーズ劇場で隔週で開催された小西彩乃のソロイベントシリーズ『小西の音楽祭』のことは、今でも忘れられません。小西彩乃がソロで徹底的に歌と向き合う姿を、100人ちょっとのファンが息を呑んで見守る、重苦しく、そして幸せな空間。『小西の音楽祭』では小西彩乃がいかに真摯に「歌」というものに向き合っているかをまざまざと見せつけられました。小西彩乃という存在を愛するというのはどういうことなのか、ただそこで小西彩乃の苦しみやその先にある光を共に感じ取ればいいのか、いや、もはや小西彩乃と同化しているかのような、それも一つの愛の形・・・?などとちょっとおかしな世界に入ってしまうような体験でした。ただそこでもう一つ強烈に印象に残っているのは、何回目かの開催で公開収録があった回に、入場待ちの際に書かされたアンケートメッセージを収録中にいくつか選んで会場のファンに読ませるという企画があり、多くが古くからのファンによる慣れ合い半分のメッセージが選ばれる中、まさか自分自身で読まされるとは思ってもみずに書いた「「うえっへっへっへっへ」という笑い方が好きです。」という自分のメッセージが選ばれてしまい、本人にニヤニヤと見つめられる中、前から3列目のあたりに座りながら公開告白をした挙句、「嬉しいです笑、(あなたのこと)覚えますね!」と言われた瞬間、ああそういうことじゃないんだ、むしろ一生覚えないでいてほしかったし、そんなこと言われたくなかったという深い絶望と、愛がどうこうとか言っておきながらそれはそれでものすごいエゴだなというもうひとつ向こう側からくる自分自身への哀しみに襲われたという体験でした。それこそまさに自分勝手に苦しみを共有はおろか同一化の幻想まで抱いていたところに、真っ向から「他者」であることを投げかけられたのは、それこそ「愛」の名のもとに結局は自分勝手な思い込みを彼女に投影しているだけにすぎないと改めて気付かされる出来事でした。

話がいよいよ混迷を極めてきましたが、最初に戻ると、小西彩乃は得意だった歌が思うように歌えなくなり、気持ちの面でも、前に進んでいく東京女子流の足を引っ張りたくないという理由で東京女子流を卒業しました。それをラジオで本人の口からしっかり聞いて、やっぱり小西彩乃は歌に対して人一倍真摯なんだなと納得しやはりそれは彼女の尊敬できるところだなと改めて思いました。小西彩乃が最後の場所として選んだ(?)のがラジオ番組だったというのは、個人的にとても良かったなと思っています。自分はこのラジオ番組が大好きで他のメンバーが代打で登場するまではほぼ毎週かかさず聞いていたし、とにかく声や笑い方が好きでそれを聞けるだけで満足だったし、もちろん彼女のキャラクター的な面白さ・愛らしさを堪能することもでしたし、なによりこのラジオという基本的に一方的な、ほんの少しだけ双方向的なメディアの特質が自分自身の小西彩乃に対する距離感として1番心地よかったからです。

結局のところ彼女の卒業に際して何を言いたかったのかは全然整理できていないし、時間がたっても多分整理できないと思うのですが、「ラジオという距離感が一番心地よい」と言っているような奴がそれでも彼女のことを愛してあげられたのか、自分がいう「愛したい」とはなんなのかをもう一度ぼんやり考えてみると、やはり今回の彼女の決断を尊重してあげるほかないし、これからの長い人生で一人の人間として幸せに暮らしていけるよう、さらにほんの少しだけ欲を言うならば、「歌」というものがこれからも彼女の人生の中で特別なものであり続けられるよう、ささやかな祈りを捧げる、という意味くらいでなら、これからも彼女のことを愛していたいと思います。

ラジオ番組の最後に流れた『キラリ☆』は「物語は永遠に続く」と歌いました。昔はアイドルの紡ぐ幻想や物語ばかり追いかけていたけれど、最近はそんな「物語」に辟易することも多いです。東京女子流の物語はおそらくこれからも続くだろうけど、小西彩乃ばかりおいかけてきた自分には東京女子流の物語はよくわからなくて、強いて言えば新井ひとみの世界の辿り着く先は見てみたいと思うけれど小西の居ない物語が続くことを力強く肯定しようという気分ではあまりないです。もちろん否定するつもりもないです。

ただ、小西彩乃の人生はこれからも間違いなく続きます。愛というよくわからない名のもとに、小西彩乃のこれからの人生にささやかな祈りを捧げるのであれば、ラジオの距離感が心地いいなどと言う奴にとっては、物語という言葉を人生という言葉に積極的に誤読していくくらいのふてぶてしさで、とにかくこれからも続いていくものに祝福をしてあげればいいのかなと、ぼんやりと感じています。とんだ勘違い野郎なので、それくらいの勘違いなら許されるでしょうか。

しもんchuラストステージ@2015/10/18砂沼フレンドリーフェスティバル2015 / アイドルとのつながり

2015年10月18日、下妻のご当地アイドルしもんchuからみさきんぐ(池田美咲)とまいまい(内田麻衣)が卒業して、しもんchuは本日を持ってラストステージ、活動を終了しました。

みさきんぐ

しもんchu1.5期生のみさきんぐ。1.5期生、かの有名なAKB48の篠田麻里子さんも背負ったその称号(?)。最初のオーディションで全員合格(!)した初期メンバーは皆だれかしら友達同士だったそうですが、1.5期生のみさきんぐはスカウトによる単独加入。スカウトの場所は原宿?いや、下妻に原宿はありません。パチ屋です。そう、しもんchuは学業や仕事を掛け持ちしながらのメンバーがほとんどでしたが、みさきんぐの裏(表?)の顔はパチ屋のバイト店員。イベント後に「この後シフトだから・・・」という話を何度聞いたことでしょうか。これだけでめちゃくちゃおもしろいです。

そう、みさきんぐはとにかくおもしろい。基本的にしもんchuは突っ込みどころ満載というか、突っ込みどころしかないご当地アイドルでしたが、その中でも特にみさきんぐという存在はその突っ込みどころの中心で、常にしもんchuの笑いの中心にいたメンバーでした。

アニヲタで、ジャニヲタ。自称コミュ障。こう文字にしてみると、近頃の若い女性でこの3要素に当てはまらない人は2割位しかいないんじゃないかと思うほどに「凡庸」な彼女ですが、その中でも3番目の「自称コミュ障」は、ちょっとコミュ障を自称する人たちはぜひみさきんぐを見て反省して欲しいなと思うほどに見事なものでした。出会ってからしばらくしてからは、この子アイドルとしてというか普通に大丈夫なのかなというレベルでコミュニケーションがずれることが多く、それが悲壮感と紙一重のところで絶妙に「おもしろ」の側にのこるバランス感にはひやひやさせられつつもゲラゲラとお腹を抱えて笑っていました。東京に数多存在するアイドルも、MCでは大体テレビの芸人のような「いじり」をメンバー間で繰り広げては彼女たちは芸人ではないので「いやーな感じ」になることが多いのですが、しもんchuは下妻という土地柄なのか、茨城弁のイントネーションのおかげなのか、その「いじり」のコミュニケーションもどこか素朴でトゲがなく、周りから見ているだけの人間にとってはとても安心できるものでした。

下妻イオンで防犯キャンペーンのティッシュ配りを行うも全く人に話しかけられないみさきんぐ 2012年12月

半年後、明らかに距離感がおかしいみさきんぐ 2012年6月 jellybeansと共演したつくばサーキット

みさきんぐはジャニヲタを公言していました。関ジャニ∞の丸山くんが大好きらしく、チケットにあたっては大騒ぎ、そもそも丸山くんに会うためにアイドルになったとかならなかったとか。極めつけはイメージカラー。みさきんぐのイメージカラーはオレンジです。一時期の自己紹介は「オレンジクソ野郎みさきんぐ」。丸山くんの関ジャニ∞でのイメージカラーは・・・そう、オレンジ! 実はメンバー増員の際にイメージカラーが一部変更になったのですが、みさきんぐはそのタイミングでオレンジに変更になりました。色は自分で希望したとのこと。理由は・・・推して知るべし。流石です。ふつう、というとどこまでがふつうなのかわかりませんが、ふつうのアイドルだったら、あまりジャニヲタであることを公言しないのではないでしょうか。自分も他に熱心なジャニヲタであることを公言しているアイドルはほとんど知りません。もしかしたら、ファンに快く思われないかもしれない、そう考えるアイドルが多いのも頷けます。でも、みさきんぐは丸山担で、オレンジ。そんな彼女の趣味を快く思わないファンはほとんど居ないのではないでしょうか。なんかちょっとずれている、そこが愛おしい。しもんchu一の愛されキャラでした。

SMAPコンで買ってきたらしいマフラータオルを自慢するみさきんぐ 2012年8月

今思えばそんなに似てないのにその後ひたすら「ごはんですよ!」やら野球部員としていじられることになるみさきんぐ 2012年11月

ハロウィンにかこつけて好きなアニメキャラクターの眼帯コスをしてしまう痛々しいみさきんぐ 2012年12月

なぜか突然金髪のよくわかんない髪型になるみさきんぐ 2013年12月

そんな「自称コミュ障」のみさきんぐは、どうしてご当地アイドルになろうとおもったのでしょうか。そして、2014年3月に初期メンのまいちゃん・ゆいにゃんが卒業し、11月にしおりんも卒業し、残るメンバーが3期生のまいまいと2人だけになった時、どうしてみさきんぐはしもんchuを続ける決意をしたのでしょうか。自分は正直みさきんぐの中にこのしもんchuに対する強い気持ちが残っているとは思っていなかったし、しおりんがそろそろやめるという話を聞いた時に、みさきんぐも一緒にやめるのだろう、しもんchuも解散するのだろうと思い込んでしました。

しかし、しおりんが卒業した後、みさきんぐはしもんchuを続けました。たった2人で。それまでさんざん可愛がってもらってきた1期生が全員いなくなっても、後輩のまいまいをリードして、みさきんぐはしもんchuを続けていました。

正直、その2人のしもんchuのことは、自分はよく知りません。まりちゃんとゆいにゃんが卒業して、自分の中で「しもんchuは終わってしまった」と決めつけていました。例外は、砂沼サンビーチで例年夏に行われるイベント。2014年の夏も、2015年の夏も、このイベントにだけは足を運びました。

そして2015年8月の、最後の夏の砂沼サンビーチイベントで、あることに気が付きました。それは、みさきんぐがどんどん可愛くなっているということでした。ルックス面では、最初に出会った2012年の春では典型的な芋っぽい北関東人だなと思っていたのから始まり、うえに貼った写真からも感じ取れるように、2014年初頭まで色々な迷走?でみんなを楽しませてくれたみさきんぐですが、2014年の夏、そして2015年の夏と、間隔を空けて会ってみると、みさきんぐは見違えるように可愛らしく、魅力的になっていったように思いました。

アイドルを続けていると、どんどん可愛くなるというのは、他のアイドルでもきっと有り得る話だと思います。メイク技術の向上、人に見られ続ける影響。しかしなにより、みさきんぐの変化は、なにより心境の変化に起因する部分が大きかったのではないでしょうか。これまでは1期生に愛され、いじられ、遊ばれて、そして守られてきたみさきんぐは、しもんchuを変え、自分自身も変わっていったように思いました。

2015年8月のサンビーチイベントでは、まりちゃん・ゆいにゃんが卒業し、(音楽)プロデュース体制も変化した後に作られた、しもんchuの代表曲「恋の砂沼サンビーチ」のリミックスverが披露されるのを初めて(そしてそれが最初で最後でした)見ることができました。そこでは、サビの部分でみさきんぐとまいまいが観客のフロアに乱入し、一緒に輪になってぐるぐる回るという曲になっていました。

アイドルがヲタクと一緒にぐるぐる回る曲自体は全く珍しいことではありません。しかし、しもんchuで、そしてみさきんぐが主導して、恋の砂沼サンビーチがそういう「回る曲」になっていたことは軽い衝撃でした。というのも、これまで自分がずっと見てきたつもりでいたしもんchuは、メンバー間でちょっとヲタク側では理解できない不思議なやり取りがわちゃわちゃと繰り広げられて、ヲタクはそれに呼応するでもなく、東京のアイドルの文化の「常識」からするとこれまた何が原因なのかよくわからない、とりあえず下妻だからとしか言いようがない文化様式が繰り広げられていて、異邦人の自分はその双方に挟まれて突っ込むことすら困難でげらげら笑って終わるような、不条理感というか、とにかくアイドル側とヲタク側のディスコミュニケーションがすごくいいなと思っていて、下妻という独特の文化圏に迷い込んでも、アウェイすぎて結局居心地がいいというか、いわゆる「メンバーとヲタクが一緒になってつくり上げるホーム感」のような反転して部外者にとっては居心地が悪くなるようなものが全く無いのが魅力だと思っていたからです。それが、毎月通っていた自分が本当に年に2回見るだけになってからのしもんchuでは、みさきんぐは自分がどこか避けていた、そして自分が勝手にみさきんぐはそういうのは苦手なんだろうと決めつけていた、「アイドルにありがち」な「ヲタクと一緒につくり上げる空間の楽しみ」を主導していたことに驚いたのです。しかし、そこで自分はしもんchuやみさきんぐに幻滅したということは全く無く、むしろその逆で、2014年夏はアニソンDJに突如占領されたサンビーチとしもんchuの中で居場所がない自分たちが面白くて仕方がなく、2015年は「一体感」の中で居場所がなく、それはしもんchuから離れ、しもんchuも変わっていくのだから当然だよなあと、寂しとおもしろさが入り混じった不思議な気持ちになっていました。そしてその不思議な気持ちを肯定的に受け止められるのは、なによりみさきんぐが2人で頑張って彼女なりのしもんchuを作り上げているからという理由に他なりません。2015年の夏のサンビーチで、極寒でプールどころではなくしもんchu目当て以外にはほぼ客が居ないサンビーチの一角でぐるぐる回るしもんchuとそのヲタクを、20mくらい離れたパラソルの下のベンチから見ているとても感じが悪いであろう我々。そこにぐるぐる回っていたみさきんぐが飛び出してきて我々の元まで走ってきて、そして戻っていったときのことは今でもはっきりと覚えています。「きんぐ、変わったな。」「可愛くなったな。」いつものように「ヲタクの一体感」に対して斜に構えて終わることなく、みさきんぐの変化を肯定的に受け止められた、そんな瞬間でした。

そして最後の今日のサンビーチでも、そんなみさきんぐの最後の勇姿を見届けるべく集結した1期生の前で、みさきんぐはまいまいと一緒に堂々と滑り倒し、そして新体制・旧体制の曲を2曲ずつ、最後にアンコールで恋の砂沼サンビーチのオリジナルバージョンを、笑顔で、それはそれは楽しそうに歌いきり、しもんchu最後のステージを終えました。

他人の内面がどうこうと書き連ねるのは本当に身勝手ですが、それでもやはり思うのは、みさきんぐがしもんchuを経験して、内面的にも、外見的にも、とても魅力的な女性に変わっていったのを少し離れた距離から見ていることができて、本当に良かったです。ステージが終わって最後にまりちゃんたちと話している時に、きんぐは「明日からもう笑顔を捨てる」と冗談で話していましたが、明日から彼女が言う「ふつうの中のふつうの人」になったとしても、しもんchuで見せてくれた笑顔やおもしろさや妙な決断力や強い心をひっくるめた彼女の魅力を、これからの人生でもそのまま持ち続けて、幸せな毎日を過ごしていって欲しいと切に願っています。

2015年、自称・人造人型決戦兵器みさきんぐから「むかしの自分とは比べ物にならないくらい人間らしくなった」とブログで語る魅力的なみさきんぐ

まいまい

個人的にはまいまいについてはとても申し訳ないなと思うことが多いまま、ラストステージを終えてしまいました。

まいまいが3期生としてしもんchuに加入したのは、1期生のまりちゃんが休養したり、ゆいにゃんが専門学校の都合でそろそろ活動を続けるのが難しいということがわかっている時期で、まいまいはもう1年8ヶ月も活動をしているのに、自分自身しもんchuからめっきり足が遠のいたタイミングと重なってしまいました。ひさびさにサンビーチにやってきても他のヲタクが軒並み3ショを選択する中、写真のとおりみさきんぐとの2ショを希望しても嫌な顔ひとつせずカメラマンをやってくれるまいまいでした。

明らかに自分が1期生目当てで来てるなというのがまるわかりにもかかわらず、久々に足を運べば、こちらが恐縮してしまうくらいに来てくれたことを感謝してくれるまいまい。そしてそれを自然としもんchuの一員として軌道修正できないまま、最後まで「なんかごめんね」という気持ちで接してしまい、それこそ本当に申し訳ないという気持ちが残ってしまいました。

しもんchuは変わった、みさきんぐが変えた、という決め付けでつらつらと文章を書いてきましたが、当然しもんchuは2人、みさきんぐとまいまいでしもんchuです。新生しもんchuでのまいまいの貢献度は計り知れないはずです。みさきんぐにツッコミを入れ、時には一緒に悪乗りし、「それはないよ!」という懐かしいフレーズを自分のものにしながら、新しい掛け合いの形を作っていたまいまい。自分が見慣れてきた4人以上の振付をところどころ2人用に修正してみさきんぐと一緒に歌い踊るまいまいは、しもんchuを支えた唯一の3期生でした。

アイドルは終わるが人生は続く

http://ameblo.jp/shimonchu-misaking/entry-12055654485.html

「そろそろプライベートを優先してもいいのかなって思うようになって」

「わたしは今年の誕生日で25歳になるんです。少し前から、いつまでアイドルやろうかなって考えたときに、28歳でやってると思う?って質問に、たぶんやってない!って思って、27は?26は?って考えて、それもやってないかなって思ったんです。

25歳っていう区切りのいい歳で終わりにするのがわたしのなかでは一番納得できる感じなんです(*'ω' *)」

卒業を発表した時のみさきんぐのブログからの引用です。

我々は時に、アイドルが人生の全てであり、アイドルをやめてしまったら、その子は存在しないのと同義、と考えてしまいがちです。しかし、少し冷静になれば、決してそんなことはなく、その後も彼女たちの人生は続きます。

それでも、我々はアイドルを辞める決断に対し、理由を求めがちです。それ自体の是非は抜きにしても、例えば恋愛スキャンダルでアイドルを辞める/辞めざるを得ない場合でも、体調不良や留学、学業優先といったもっともらしい理由が語られがちです。そんな中で、みさきんぐは自然体で、「プライベートを優先したい」とブログに書いてくれました。これを読んだ時、自分はとても納得したし、その自然体なありかたがとても素敵だと思いました。

一般的なアイドルと比べるとほんの少し年齢層が高い、主に20代前半のしもんchuのメンバーたちは、学業や仕事と両立して活動を続けてきました。みさきんぐも働きながらしもんchuの活動を行っていました。仕事や、それ以外のプライベートも、敢えて書くのがバカバカしいくらい、彼女たちの人生において大切なものです。たとえばみさきんぐが丸山担ですと公言しても、それを必要以上に「ネタ」として解釈するでもなく(もちろん面白いことには違いないのですが)、彼女のパーソナリティだと受け入れる土壌がある下妻というある種のアイドル・ユートピアだからこそ、彼女たちは現実に対して我々の想像以上に目配りをしていたように思えます。歯科衛生士になったゆいにゃんをはじめ、手堅く資格を持っているメンバーも多く、通勤や生活のためにローンで車を買ったという話を複数のメンバーから聞いた時は、神奈川・東京とそれなりに都会暮らしの自分にはとても驚きでした。

とてつもない覚悟で、いままで女性ではほとんど例を見ない、「アイドルで在り続ける」という領域にチャレンジしている人々や、女優やタレントといった芸能の分野で生きていく人々ばかりがアイドルではありません。いわゆるご当地アイドルならなおさら。常に身勝手な我々であっても、アイドルのその先の人生へ進んでいくと決めたのであれば、その道を祝福してあげたいと少なからず思っているはずです。

しかし、アイドルがアイドルを辞めること、これを素直に祝福するというのは、頭ではわかっていてもなかなか気持ちがついていかないのも我々ヲタクの性でしょう。もっともらしい理由をほしがってしまうし、何かしらのイニシエーション、卒業の儀式がないと、なかなか気持ちを切り替えられなかったりします。

さらにいえば、気持ちを簡単には切り替えられないくせに、儀式を嫌う、そんなとてつもなくめんどくさい人種が一定数存在します。下妻というある種不条理なアイドル・ユートピアに迷い込んだ異邦人は、なにもしないこと・なにもできないことを自己肯定するのに必死で、大好きなメンバーの卒業ですら、何一つアクションを起こすことができず、ひとしきり泣いた後、一晩たってブログを書くのが精一杯でした。今回のみさきんぐとまいまいの卒業、そしてしもんchuの活動終了は、しもんchuから足が遠のいた身からしてみれば、然るべき時が来た、淡々とそれを受け入れるだけに過ぎません。

何かしなくてはいけないのではないか、そう前回のように悩むことは全くせず、ただ見届けよう、そう思ってやってきたラストステージ。自分では当然なにもしないくせに、ヲタクがもしなにか特別なことをやるとしたらにやにやしながらなんとなく気に入らないけどまいっか、そんな面倒な態度で始まった最後のセレモニーは、下妻市長からのしもんchuへの感謝の言葉と、「活動終了に伴うマイク返還式」という、The Very Bestセレモニーでした。

4年前に砂沼フレンドリーフェスティバルで結成されたしもんchuのラストステージは、同じく砂沼フレンドリーフェスティバルの一環として、司会者が進行し、市長、関係者、茨城のご当地アイドル仲間、大多数の下妻市民・茨城県民、そして一部の異邦人に見守られながら、大団円を迎えました。

この混沌としたなんともいえない幸福感。こんなにも不思議で、最後までとにかく暖かく賑やかに走り抜けたしもんchu。

最後までその場に居合わせることができたのが何より幸せでした。

最後に アイドルとのつながり

先ほど書いたように、今日は後輩たちの最後の舞台を見届けるためにまりちゃん、ゆいにゃん、しおりん、後もう一人名前を忘れてしまいましたが自分は初めて見る1期生が来ていました。

特にゆいにゃんと再開したのはまりちゃん・ゆいにゃんが卒業した時以来、1年7ヶ月ぶりでした。歯科衛生士として立派に働いているゆいにゃんは、ずっと黒髪で前髪ぱっつんの時もあったしもんchu時代とは見違えるように大人びていて、しかしいざ話してみるとあの頃のままのように気さくで相変わらず口が悪く、とても懐かしい気持ちでいっぱいでした。

アイドルをやめても人生は続く。同じ空の下で、どこかで生きている。それが東京、日本、あるいは世界という単位で抽象化され、ある種概念的な存在となっていく場合もあれば、しもんchuのように、茨城、下妻周辺、もっと言えばイオン下妻(「下妻のジャスコにはなんだってある」by下妻物語 そう、元しもんchuだって!)に行けば会える(かもしれない)ような存在の場合もあります。でもそんな下妻に迷い込んだ異邦人は、一度そのアイドル・ユートピアの下妻物語ことしもんchuが終わってしまえば、もう足を踏み入れる理由なんて無い、車かTX+常総線で2時間の絶妙な距離感がいいよねとか言っている場合ではなく、具体的かつ絶望的に遠い場所になります。

自分が好きな東浩紀の著作に、「弱いつながり」という本があります。彼の著作の中では風変わりな、サラッと読める、批評や評論というよりも自己啓発本に近いタイプです。東が世界をめぐった経験や、福島原発問題を彼の大きな仕事として位置づけるという意気込みを込めて「観光」と「検索」をテーマに、昨今の情報化社会における身の振り方や情報との接し方について語られています。そこでは、詳しくは説明しませんが、「現実の偶発的で弱いつながりこそが大事」「軽薄で無責任な「観光客」のススメ」といった内容が書かれています。自分が本書を初めて読んだ時、あぁ、アイドルとの、もっといえば地方アイドルと自分の関わり方についてまさにこれなんだよな、と、東の問題意識をひとまず自分の趣味の領域に矮小化しつつ納得したりしていたのですが、今日ひさびさにこの「弱いつながり」のことを強く思い出しました。

アイドルと「繋がり」というと、過剰反応を起こすか、もうそのワード自体がネタとしてしか機能しない、そんな狭い世界で自分はくすぶっている気がします。しかし、たとえアイドルという狭い世界に限定したとしても、アイドルとの「つながり」はもっといろんな形があっていいし、そのなかでも自分は下妻で出会った人々、しもんchuのメンバーはもちろん、例えば毎月の定期公演で必ずランチで入っていていつの間にか顔なじみになってしまった全然客が居ないお店の店員さんなども含めて、「観光客」として、軽薄で無責任な形で関わった人たちとの思い出を大切にして、自己変革のきっかけとまでは行かなくとも、今の自分をなんとか自分という形に保っているパーツなんだなということを忘れないでいたいと思います。

軽薄で無責任な観光客を貫いた下妻は本当に楽しかったです。下妻自体はいつだって再訪できるでしょう。下妻のことは好きです。でも、やっぱり自分は下妻自体が好きというより、しもんchuと偶然であってしまった、しもんchuがいた下妻が好きであって、そこを飛ばすことはできないのだと思います。たぶんしもんchuの最後のステージには、ゆいにゃんたちは姿を見せるんだろうなとなんとなく予想をしていて、事実そのとおりで、逆に言うと、今後はもう絶望的に姿を見るきっかけが思いつきません。それは正直さみしいけれど、そういう見えない縛りのようなものがあるからこそここまで「アイドル」としてしもんchuのことを好きになれた、好きで居られたし、こんな偏屈で飽きっぽい自分でも、自分が大切だと思うものを形作れたのだと思います。

1期生のなかで、まりちゃんはまだアイドル活動(?)を続けています。まりちゃんになら、また自分勝手なタイミングで、軽薄で無責任に「観光客」として会いに行くことができるでしょう。しかし、それもいつまでも続くものではありません。

まりちゃん・ゆいにゃん・しおりんと話している時に、何気なく、「ここ1年くらいなんだかとっても停滞してる気がするんだよね。しもんchuのみんなに取り残されてしまいそうだよ笑」と言ったら、しおりんに「私たちは取り残したつもりはないんですけど笑」と笑顔で言われて、それはとてもしおりんらしく冗談めかして面白い言い方だったのですが、それを聞いて笑いつつも心のなかではハッとしました。しもんchuからそれぞれ別の人生へと進んでいくメンバーたちの後ろ姿を見ているだけではいけない。何のために軽薄で無責任な「観光客」として下妻に迷い込んだのか。それは本当に偶然だったとしても、そのつながりは、どんなに小さなことでも、自分の人生を幸せに生きるために、最低でも自分の大切なものを失わないようにするための命綱のような、無線ですら繋がっていない、弱くてたいせつなつながりとして大事にしていきたいなと思いました。

しもんchu、今まで本当にありがとう。

2015/7/12 Dorothy Little Happy Live Tour 2015 5th Anniversary 〜just move on 〜 Final/ ドロシーリトルハッピーが、アイドルが、人間が「決断」するということ

Dorothy Little Happy Live Tour 2015 5th Anniversary 〜just move on、ツアーファイナル中野公演。現体制の5人としては最後のライブで、このライブを持って3人がドロシーリトルハッピーを卒業することが予告されていた。自分は前日にたまたまチケットが手に入り、5人の最後だしな、という軽い気持ちで中野へ向かった。ドロシーリトルハッピーのことは好きだった。よくいるライトファンだった。しかし、軽い気持ちで入った卒業公演は、壮絶だった。昨日のなんてことはない選択肢次第では、今日の出来事をあとからTwitterで知り、嫌になって「ドロシー」をミュートして見ないふりをして終わっていたかもしれない。しかし、立ち会ってしまった。立ち会ってしまったからには、そこで自分が見たもの、感じたことは、自分の言葉で書き残さなくていけない。これを「ライトファンだから」「受け止めたくないから」という理由で放っておく置くことは許されない。そう思わされれるライブだった。

Dorothy Little Happy。素晴らしいアイドルグループだと常々思っている。青を連想させる、さわやかなイメージ。透き通る歌声と空に響くような楽曲、5人の洗練されたダンス。ドロシー、いいよね。そう公言することにあまり躊躇いはなく、なんとなくアイドルファンの中でもそういう共通認識があるようなイメージ。それは「ドロシー幻想」とでも言うべきものだった気がしている。アイドルの良い所を凝縮したようなグループ。アイドルを見る時に必然的に伴う様々な罪悪感からは無縁のような存在。そういう幻想が、自分だけでなく、少なからずアイドルファンの中に存在していたように思える。

そして自分は殊更、その「ドロシー幻想」を自分の中で維持するために、メンバー個人のことを深く知らないようにしていた。ブログは一度も読んだことがない。リリイベに行っても握手列に並んだことはない。メンバーの名前すら、メインボーカルのまりとビジュアルが目立つみもり、この2人しか顔と名前が一致しない時期が長い間維持されていた。意図的に心がけていた。5人の集合体としてのドロシー。メンバーひとりひとり、個々の人間から切り離された、人間を包む一次元上の概念。

だけれども、それはもちろん幻想にしか過ぎない。それはわかっていた。メンバーとファンのつながりに関するまことしやかな噂がちらりと耳に入っても、心底どうでもいいこととして無視してこれた。5人のうち3人が卒業すると聞いた時も、その幻想を壊したくないという気持ちが正直強かった。5人の意見の相違、事務所やレーベルの意向、そういった内部事情がネットで漏れ聞こえるのをシャットアウトし、ドロシーは5人のままずっと素晴らしい音楽を続けてくれる、そう素朴に思っていたかった。

そういう「ドロシー幻想」とうまく折り合いを付けられないまま、軽い気持ちで入った5人で最後のライブが始まった。

掛け値なしに素晴らしいライブだった。2階最前列通路沿いという運にも恵まれ、爽やかで弾けるような楽曲では立ち上がって自由に音楽に身を任せ、MCやバラードでは椅子に座って聴き入り、自分がこれまで見てきたあまり多くはないがそれぞれが印象深いドロシーのライブの数々や、ドロシーの曲とともに刻まれている個人的な思い出の数々に思いを馳せながら、中野サンプラザでの堂々としたドロシーのステージを楽しみ尽くせた。いつまでもドロシーを見ていたかった。3人が卒業するというのは嘘で、これからもドロシーが続くのではないか。そう願わずにはいられない、最高のライブだった。

そして、アンコール明け、最後のMCが始まった。それまでの本当に他愛のない、あえて卒業には触れないようにしてきたMCとは違い、5人が横一列に並び、張り詰めた空気の中で、最後の挨拶の時間が訪れた。こんなも静寂に包まれて、本当に誰一人余計な声や音を立てずに、5人の言葉を聞き入っているコンサートホールは初めての経験だった。長い沈黙の後、舞台下手の早坂香美から挨拶は始まった。

早坂香美は、夢に向かって頑張る5人をこれからも見届けて欲しいと、1つずつ言葉を選びながら語った。

富永美杜は、自分にはこれまでドロシーしかなかった、そのドロシーという拠り所を失い、夢を叶えるためとはいえ、自分が変化していくのが正直怖い、それでも私を応援して欲しいと、嗚咽混じりに、最後は絞りだすように言い終えると、ステージに膝をついて崩れ落ちた。駆け寄るこうみ、反対側から不安そうに見守るも足を踏み出せないるうな、前を向きつつも、すこししてからフォローに入るまり、まったく動かないかな。

秋元瑠海は、本当はドロシーとしてやって行きたかった、でも事務所が提示するドロシーの今後の未来に乗ることは出来なかった、自分の夢のためにドロシーを離れると語った。

苦しそうに語る3人とは違い、ドロシーに残る決断をした高橋麻里は、ずっと前を向いていた。言葉で語るのはあまり得意ではないのであろう彼女は、3人との別れについて、ステージにあがるものは、自分の意志を持っていなければならない、そういうことなかなと思う、という趣旨の言葉を、驚くほどしっかりと言葉を選ぶことができる他の4人とは比べるとやや拙いながらも、彼女なりに述べ、これからもドロシーのメインボーカルとしてドロシーを引っ張っていくと力強く宣言した。

そして、最後にリーダーの白戸佳奈の順番が訪れた。

今までの4人の話を聞いて、改めて何を話せばいいのかわからなくなった、と少し砕けた言い回しで始まったリーダーの挨拶。最後の最後に、どう締めるのか。中野に集まったファンの中には、不可解ともいえる今回の卒業劇を、彼女なりの言葉で説明して欲しい、総括してほしいと願っていた者も当然いたことだと思う。注目が集まる中ではじまった挨拶の序盤、彼女が放った「5人でドロシーを続けたかった」という何気ない一言。ファンの多くがそう願っていた言葉。おそらく、多くのファンも、建前であってもリーダーの彼女にそう思っていて欲しかったであろう、優等生的な台詞。そこに秋元瑠海が割り込んだ。「嘘を言わないでください」と。

この叫びが耳に入ってきた時、自分は深く目を閉じてしまった。恐れていたことが、始まってしまった。「ドロシー幻想」は、この瞬間に、完膚なきまでに崩れ去った。

舞台最上手の秋元瑠海と、その隣に立つ白戸佳奈は、向き合って思いをぶつけあっていた。いや、思いをぶつけていたのは主に秋元瑠海で、白戸佳奈はそれをなだめるように、必要以上に感情を殺して「回答」をしていたように思える。2人のやりとりが始まったとき、自分にもある種の覚悟ができた。見届けなくてはいけない。それが「ドロシー幻想」に甘えて、都合がいいところだけ搾取してきた自分にできる唯一の責任のとり方だと。どんなに辛くても、この行く先を見届けなくてはいけない。自分にできることは何もない。元々そういうところから可能な限り目を背けてきたのに、最後の最後で立ち会ってしまった。5人で5年間も同じグループで活動してきて、我々には想像もできない喜びや悲しみや苦しみを共有してきた5人が、最後の最後ですれ違ってしまった。その悲しいすれ違いを、ただ見届けるしかないのだと自分に言い聞かせていた。

二人の言い合いは、ここで決着がつく類のものではない。すべて出し切って気持ちよく終えられるものではない。大事な場面で食って掛かったるうなが悪いわけでもないし、5人の気持ちをまとめきれなかったリーダーが悪いわけでもない。反対側で何も出来ずに下を向くしかないこうみが悪いわけでもないし、二人が言い合う声の後ろで小さな嗚咽をずっとマイクに乗せ続けているみもりが悪いわけでもない。そんな二人に目もくれず、ずっと前を向いてマイクは口元から離さず彼女特有の少し足をクロスさせた凛とした立ち姿を崩さず彼女なりの「アイドル」で居続けるまりが悪いわけでもない。事務所やレーベルの「大人の事情」が全て悪い、そう勝手に押し付けて安全に終わることも当然できない、そんな当然行き場のない、誰も責められないこの悲壮な空気を、ただそこに居合わせたものの全てが目をそらさずにいることでしか責任がとれない、重苦しい時間がゆっくりとゆっくりと流れていった。アンコールに点灯するように指示されファンの有志によって配布されていた緑色のサイリウムは、とっくに光を失っていた。

そしてしばらくして、二人の悲しい言葉の応酬にわずかな隙間が生まれたときに、ずっとマイクを口元から離さなかった高橋麻里が、おずおずとぎこちなく割り込んだ。5人の中で1番「言葉」で物事を伝えるのが得意ではないかもしれないと勝手に思っていた彼女が、先ほどの自分の挨拶の時と同じように、拙くもはっきりと、私達は「アイドル」だから、こういうところをファンの皆さんに見せるのは良くないと思う、そう語った。その言葉自体が「正しい」のかどうかは別にして、その言葉は、彼女が自分の挨拶の順番に語った言葉、「ステージに立つものは、自分の意志を持っているということなんだと思う」、まさにそれを体現していた。そしてそれは彼女だけではなく、5人全員に当てはまることだった。5人が5人とも強い意志を持っていたからこそ、今こういう瞬間が訪れてしまったのだし、それがどういう方向を向いていたのか、別々だったとしても、仮に実のところほとんど同じ方向を向いていたのだったのしても、5人がここまでやってきたとてつもなく強い意志、それがいま、悲しい形ではあるものの、立ち現れているということだった。

そして続けてまりはこう語った。「大切なのは、これからどうしていくか、だと思う」。今日1番自分の胸に刺さった言葉だった。

自分がなぜアイドルというものがこんなにも好きなのか、未だによくわからない。仮にその理由をまじめに問われたとしたら、「責任を取らなくていいところ。自分が楽しみたいことだけを勝手に楽しめること。それに対する罪悪感も含めて。」と、まさに「ドロシー幻想」そのものを答えるかもしれない。実際に、それに近い答えをした経験もある。

一方で、自分がある程度物事について思考することができるようになってから、人生において、世の中や自分自身のことについて考えたり、文学や色々なコンテンツのテーマとして強く惹かれるものが、「選択すること」についてだった。人は一度きりの人生を生きる中で、常に様々な決断にさらされていく。何も考えていなくも、なにもしないという無限の選択肢を選び続けている。自分が今日中野サンプラザに居合わせたものの、本当に些細な選択の末だ。そして、些細な選択であれ、人生における重大な選択であれ、人は選ばなければいけない。逃げることは決して出来ない。逃げたとしても、逃げるという選択肢を選びとったということにしか過ぎない。2次元の世界や想像の世界ではないから、人生は不可逆的で、選択の場面に二度と戻ることは出来ない。人間として生きるということは、常に決断し続けるということなのだろう。

そういう前提で、アイドルは、特に女性アイドルは、幼い頃から、常人ではなかなか経験できない、重大な選択にさらされ続けている。そして、彼女たちは選び続けてきた。もしかすると、自分がアイドルを好きな理由の一つに、アイドルが未来を選びとる人間だから、ということがあるのかもしれない。

少し話はそれるが、最近読んだアイドルをテーマにした朝井リョウの小説『武道館』も、アイドルの選択をテーマにした本だったと自分は理解している。そこでは、揺るがない意志で未来を選びとる主人公のアイドルの姿が描かれていた。自分はこの本を読んだ時に、なぜここで描かれている主人公が、その選択肢を、強い意志を持って選び取れるのか、その意志はどこから来るのかがあまり描かれていないように感じ、少し物足りなさを感じた。

だが、今日のドロシーのステージは、彼女たちの選択、彼女たちの意志を、これ以上はない形で見せつけられたように思える。夢に向かう自分たちを応援して欲しいと語る早坂香美。立っていることすら困難なほどに、自らの決断に対する不安を晒し、それでも自分の道を応援して欲しいと吐露する富永美杜。5人での最後のステージにもかかわらず、多くのファンが見ているにもかかわらず、それでも自分の思いをリーダーにぶつけてしまう秋元瑠海。それに対して、必要以上に冷静ふるまおうとしつつも、るうなと同様に他を置き去りにして反論する白戸佳奈。そして、自分が信じる「アイドル」像に対する揺るぎなさを振る舞いだけでなく言葉でも見せようとする高橋麻里。その姿は実に生々しく、彼女たちが幻想に包まれた理想像としてのアイドルではなく、その前にひとりの人間であること、そして、人間として生きていく上で避けられない、「選択する」ということとは一体どういうものなのかを見せてくれたのではないか。それは決して美しくなくても、とても大切なことだと、自分は強く思った。

「大切なのは、これからどうしていくか、だと思う」。彼女たち5人が選んだ道は、たとえそれが別々の道であったとしても、歌うことだった。

そして、本当に5人での最後の曲が始まった。ラストの曲に選んだったのは、『未来へ』。未来を掴み取るための決断、そして意志。

ラスト曲の間、自分は椅子から立ち上がることが出来なかった。座ったまま2階最前列の手すりに手と顔を預け、ステージまで何も遮ることがないという幸運に感謝しながら、5人の姿を目に焼き付けた。曲が終わり、客席が明るくなっても、ファンはアンコールをやめなかった。何度も終演のアナウンスが繰り返され、それに対抗するようにアンコールが続く中、自分はドロシーの、そしてメンバーの人間としての決断する姿の偉大さにあてられ、しばらく動くことが出来なかった。

ただその場に居合わせた自分ができることは、こうやって彼女たちの決断について自分なりに思ったことを書き記すことしかない。そして、今日の彼女たちの決断が、後から振り返って正しかった、これでよかったと5人全員が思えるように、ただ見届けるしかないのだろう。それを応援と呼ぶのかは別にして、ただ見届ける、それしかできない、少なくとも見届けようと、自分なりの小さな意志を胸に抱えている。